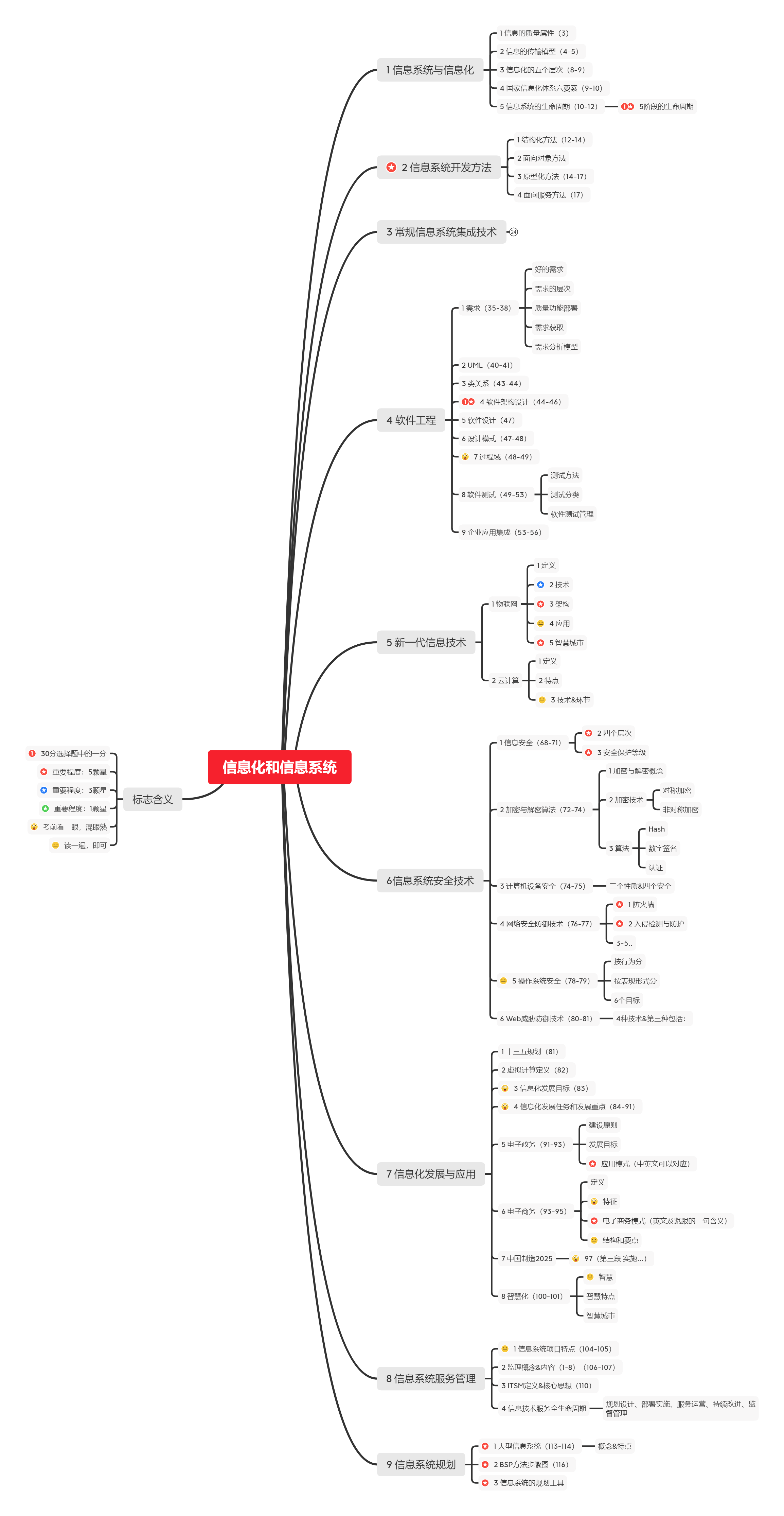

第一章 信息化和信息系統 考選擇,非常重要

@[toc]

1.1 信息系統與信息化

1 信息的質量屬性(第3頁)

(1)精確性,對事物狀態描述的準確性

(2)完整性,對事物狀態描述的全面程度,完整信息包括所有重要事實

(3)可靠性,信息的來源、採集方法、傳輸過程是可以信任的,符合預期

(4)及時性,獲得的信息的時刻與事件發生時刻的間隔長度。

(5)經濟性,信息獲取、傳輸帶來的成本在可以接受的範圍之內。

(6)可驗證性,信息的主要質量屬性可以被證實或證偽的程度(個人理解:可以檢查對錯)

(7)安全性,在信息的生命週期中,信息可以被非授權訪問的可能性。可能性越低,安全性越高。(終極目標:沒有授權,不可訪問)

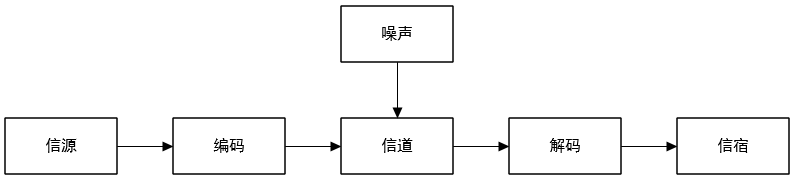

2 信息的傳輸模型(第4-5頁)

傳輸模型

(1)信源:產生信息的實體(發送者)

(2)信宿:信息的接收者

(3)編碼:模擬信息->電子信號

(4)解碼:電子信號->模擬信號

(5)信道:傳播信息的通道(媒介)

(6)噪聲:干擾

(7)信息只有流動起來才有價值,因此信息的傳輸技術是信息技術的核心。

(8)信息系統的主要性能指標是有效性(傳送儘可能多的信息)和可靠性(接收的信息儘可能與發送的保持一致)。

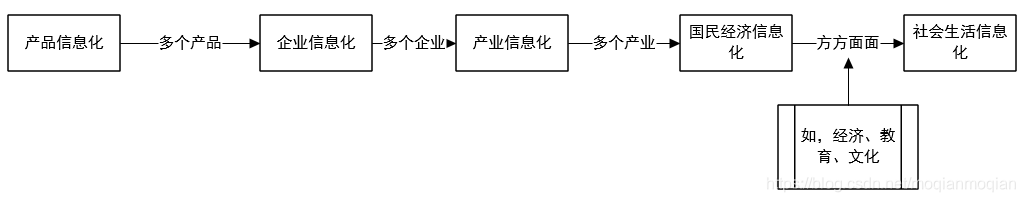

3 信息化從“小”到“大”分為5個層次(第8-9頁)

(1)信息化的基本內涵啟示我們:信息話的主體是全體社會成員,包括政府、企業、事業、團體和個人;它的時域是一個長期的過程;它的空域是政治、經濟、文化、軍事和社會的一切領域;它的手段是基於現代信息技術的先進社會生產工具;它的途徑是創建信息時代的社會生產力,推動社會生產關係及社會上層建築的改革;它的目標是使國家的綜合實力、社會的文明素質和人民的生活質量全面提升。

(2)國家級信息系統,如兩網(政務內網和政務外網)、一站(政府門戶網站)

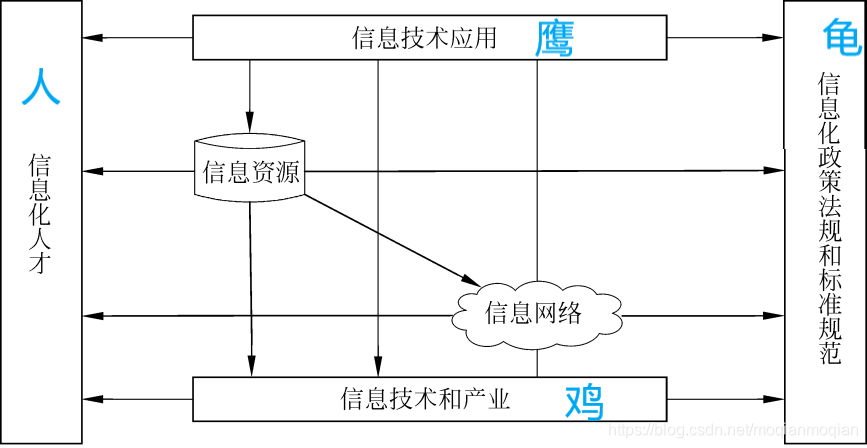

4 國家信息化體系六要素(第9-10頁)

(1)信息資源的開發和利用是國家信息化的核心任務

(2)信息網絡是信息資源開發和利用的基礎設施

(3)信息技術應用是指信息化體系六要素的龍頭,是國家信息化建設的主陣地

(4)信息技術和產業是信息化的物質基礎

(5)信息化人才是信息化的成功之本

(6)信息化政策法規和標準規範是國家信息化發展的保障

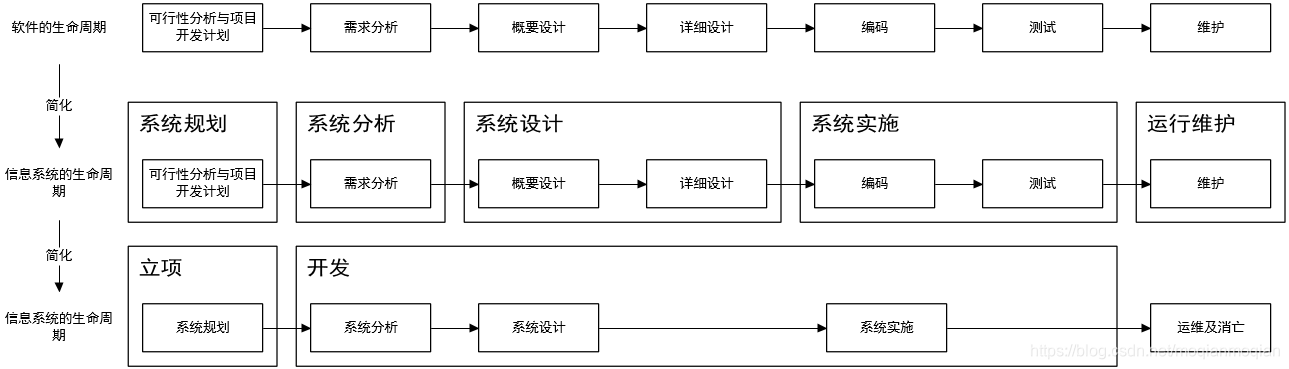

5 信息系統生命週期(第10-12頁)

其中開發階段還包括系統驗收

其中最重要的是第一次簡化後的五個階段,要可以根據描述判斷出屬於哪一階段

(1)系統規劃階段

系統規劃階段的任務是對組織的環境、目標及現行系統的狀況進行初步調查,根據組織目標和發展戰略,確定信息系統的發展戰略,對建設新系統的需求做出分析和預測,同時考慮建設新系統所受的各種約束,研究建設新系統的必要性和可能性。根據需求與可能,給出擬建系統的備選方案。對這些方案進行研究,寫出可行性研究報告,待報告通過後,編寫系統設計任務書。

(2)系統分析階段

系統分析階段又稱為邏輯設計階段,它的任務是回答系統“做什麼”。它要根據系統設計任務書,提出新系統的邏輯模型,即系統說明書(成果)。系統說明書一旦討論通過,就是系統設計的依據,也是將來驗收系統的依據。

(3)系統設計階段

系統設計階段又稱為物理設計階段,可分為總體/概要設計和詳細設計階段。它的任務是回答系統“怎麼做”的問題,是根據系統說明書的功能要求設計新系統的物理模型,成果是系統設計說明書。

(4)系統實施階段

系統實施階段是將設計的系統付諸實施的階段。這一階段的任務包括計算機等設備的購置、安裝和調試、程序的編寫和調試、人員的培訓、數據文件轉換、系統調試與轉換等。它按實施計劃分階段完成,每階段寫實施進展報告,系統測試之後寫系統測試分析報告。

(5)系統運行和維護階段

系統投入運行後,需要經常進行維護和評價,記錄系統運行的情況,根據一定的規則對系統進行必要的修改,評價系統的工作質量和經濟效益。

1.2信息系統開發方法

1 結構化方法(第12-14頁)

- 1 特點

開發目標清晰化、開發工作階段化、開發文檔規範化、設計方法結構化 - 2 不足和侷限性

開發週期長、難以適應需求變化、很少考慮數據結構 - 3 精髓

自頂向下、逐步求精、模塊化設計(

(1)按順序一步步往下

(2)用於前期清楚用戶需求

(3)每一個階段結束需要評審(有錯則改之,防止錯誤向下傳遞)

)

2 面向對象方法

3 原型化方法(第14-17頁)

- 1 介紹

根據用戶初步需求,製作系統模型給用戶,在此基礎上與用戶交流(修改和完善原型),最終實現用戶需求。 - 2 特點

(1)以用戶為中心

(2)用戶參與了系統開發的全過程

(3)可以使系統開發週期縮短、成本和風險降低、速度加快,獲得較高的綜合開發效益

- 3 不足

(1)開發環境要求高

(2)管理水平要求高

4 面向服務的方法(第17頁)

如何使信息系統快速響應需求與環境變化,提高系統可複用性、信息資源共享和系統之間的互操作性,成為影響信息化建設效率的關鍵問題,而SO的思維方式恰好滿足了這種需求。

實際中可能會出現以上幾種混用的情況。

1.3 常規信息系統集成技術

1 OSI協議(第18、22頁)

| 名稱 | 作用 | 協議 |

|---|---|---|

| 物理層 | 包括物理聯網媒介,如電纜連線連接器。該層協議產生並檢測電壓以便發送和接受信號 | RS232、V.35、RJ-45、FDDI |

| 數據鏈路層 | 控制網絡層與物理層之間通信,將網絡層數據分割成可被物理層接收的幀 | HDLC、PPP、ATM、IEEE 802.3/.2 |

| 網絡層 | 將網絡地址(IP)翻譯成物理地址(網卡),決定如何將數據從發送方路由到接收方 | IP、ICMP、IGMP、IPX、ARP、RARP |

| 傳輸層 | 確保數據可靠、順序、無錯地從A點傳輸到B點。如提供建立、維護和拆除傳送連接的功能;在系統之間提供可靠的透明的數據傳送,提供端到端的錯誤恢復和流量控制。 | TCP、UDP、SPX |

| 會話層 | 負責在網絡中的兩節點之間建立和維持通信,以及提供交互會話的管理功能 | RPC、SQL、NFS |

| 表示層 | 數據將按照網絡能理解的方式格式化 | JPEG、ASCII、GIF、DES、MPEG |

| 應用層 | 對軟件提供接口使程序能使用網絡服務 | HTTP、Telnet、FTP、SMTP |

(1)IEEE 802規範包括802.3(以太網的CSMA/CD載波監聽多路訪問、衝突檢測協議)、802.11(無線局域網WLAN標準協議)

(2)路由器和三層交換機在網絡層

(3)交換機(二層交換機)在數據鏈路層

2 TCP/IP(第19-21頁)

- 1 應用層協議

| 英文 | 中文 | 作用 | 建立在...之上 |

|---|---|---|---|

| FTP | 文件傳輸協議 | 網絡上的兩臺計算機建傳送文件 | TCP |

| TFTP | 簡單文件傳輸協議 | 客戶機(請求服務)與服務器(提供服務)進行不復雜、開銷不大的文件傳輸 | UDP |

| HTTP | 超文本傳輸協議 | 從WWW服務器傳輸超文本到本地瀏覽器(網頁) | TCP |

| SMTP | 簡單郵件傳輸協議 | 建模在FTP之上的提供可靠且有效的電子郵件傳輸服務 | TCP |

| DHCP | 動態主機配置協議 | 分配IP地址 | UDP |

| Telnet | 遠程登陸協議 | 登錄和仿真程序,允許用戶登錄進入遠程計算機系統 | TCP |

| DNS | 域名系統 | 域名解析(域名與IP地址一一對應) | UDP |

| SNMP | 簡單網絡管理協議 | 解決Internet上的路由器管理問題 | UDP |

- 2 傳輸層協議

(1)TCP

TCP協議一般用於傳輸數據量比較少,且對可靠性要求比較高的場合,速度比較慢。

(2)UDP

UDP協議是一種不可靠的、無連接的協議。一般用於傳輸數據量大,對可靠性要求不是很高,但要求速度快的場合。

- 3 網絡層協議

(1)IP所提供的服務通常被認為是無連接和不可靠的。

(2)ARP用於動態地完成IP地址向物理地址的轉換。

(3)ICMP是一個專門用於發送差錯報文的協議,可以儘量避免差錯並能在發生差錯時報告。

(4)IGMP允許Internet中的計算機參加多播,是計算機用做向相鄰多目路由器報告多目組成員的協議。

3 網絡存儲技術(第23-24頁)

(1)直接附加存儲(DAS)

直接連到服務器,通過標準硬件接口做連接。如U盤(不是即插即用,需要安裝程序)

(2)網絡附加存儲(NAS)

需要網絡,通過網絡接口與網絡相連,支持多種TCP/IP協議,支持即插即用

(3)存儲區域網絡(SAN)

通過專用交換機將磁盤陣列與服務器連接起來的高速專用子網,可以無限擴展,包括FC SAN、IP SAN、IB SAN

4 網絡接入技術(第27頁)

(1)光纖通信:FTTx+LAN接入

(2)無線接入:無線網絡是指以無線電波作為信息傳輸媒介,無線網絡技術主要有WiFi和移動互聯網接入(4G)

5 網絡規劃與設計(第28-29頁)

- 1 網絡工程分為網絡規劃、網絡設計和網絡實施階段。網絡規劃包括網絡需求分析、可行性分析和對現有網絡的分析與描述。

- 2 網絡設計採用分層設計模型

(1)接入層

面向用戶連接或訪問網絡的部分

(2)分佈層/匯聚層

位於核心層和接入層之間,核心層和接入層的分界面。它可以完成網絡訪問策略控制、數據包處理、過濾尋址,以及其他數據處理的任務。本層的交換機是多臺接入層交互機的匯聚點。

(3)核心層

核心層是網絡主幹部分,主要目的在於通過高速轉發通信,提供優化、可靠的骨幹傳輸結構。其交換機具有更高的可靠性,性能和吞吐量。

- 3 網絡設計工作

(1)網絡拓撲結構設計

(2)主幹網絡(核心層)設計

(3)匯聚層和接入層設計

(4)廣域網連接與遠程訪問設計

(5)無線網絡設計

(6)網絡安全設計

- 4 信息安全的基本要素

機密性、完整性(授權才能修改)、可用性(授權就能修改)、可控性(控制授權範圍)、可審查性(安全問題有調查依據)

6 數據庫管理系統(第30頁)

數據庫管理系統有Oracle、MySQL、SQL Server、MongoDB(非關係型)。

7 ETL(第31頁)

清晰/轉換/加載:用戶從數據源抽取出所需的數據,經過數據清洗、轉換,最終按照預先定義好的數據倉庫模型,將數據加載到數據倉庫中

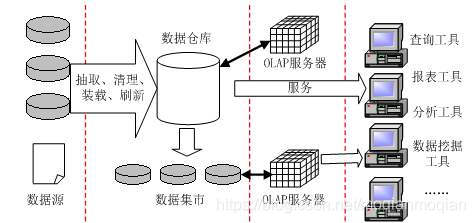

8 數據倉庫(第32-33頁)

數據倉庫是一個面向主題的、集成的、相對穩定的、反應歷史變化的數據集合,用於支持管理決策。

(1)數據源是數據倉庫系統的基礎,整個系統的數據源泉

(2)數據的存儲與管理整個倉庫系統的核心

(3)OLAP服務器是對分析需要的數據進行有效集成(在線聯機),然後分析處理。具體實現包括ROLAP、MOLAP、HOLAP

(4)前端工具,主要包括各種查詢工具、報表工具、分析工具、數據挖掘工具及各種基於數據倉庫的應用開發工具。

9 中間件(33-34)

- 1 定義

(1)在一個分佈式系統環境中處於操作系統和應用程序之間

(2)中間件是一種獨立的系統軟件或服務程序,分佈式應用軟件藉助這種軟件在不同的技術間共享資源

- 2 技術

自底向上分為

(1)底層型中間件:JVM、CLR、ACE、JSBC、ODBC

(2)通用型中間件:CORBA(系統底層傳輸層的集成)、J2EE(不同硬件和操作系統的集成)、MOM、COM

(3)集成型中間件:WorkFlow、EAI

為了完成不同系統的信息傳遞,可以採用消息中間件產品

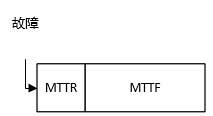

10 可用性與可靠性(第34-35頁)

- 1 可靠性是軟件系統在應用或系統錯誤面前,在意外或錯誤使用的情況下維持軟件系統的功能特性的基本能力。(理解:出現錯誤次數越少,可靠性越高)

- 2 可用性,是系統能夠正常運行的時間比例。經常用兩次故障之間的時間長度或出現故障時系統能夠恢復正常的速度來顯示。可用性:MTTF/(MTTF+MTTR)*100%

(1)MTTF——平均無故障時間,系統平均運行多長時間,發生一次故障。

(2)MMTR——平均維護時間,可維護性用此度量,這是系統發生故障後維修和恢復正常花費的平均時間。

1.4 軟件工程

1 需求

- 1 好的需求

應該具有無二義性、完整性、一致性、可測試性、確定性、可跟蹤性、正確性、必要性。 - 2 需求的層次

需求是多層次的,包括

(1)業務需求,反應企業或客戶對系統高層次的目標要求

(2)用戶需求,描述用戶的具體目標,或用戶要求系統必須能完成的任務

(3)系統需求,從系統的角度來說明軟件的需求,包括功能需求(行為需求)、非功能需求(性能)和設計約束(限制條約或補充條約,只有某些條件下可用)

- 3 質量功能部署(QFD)

QFD將軟件需求分3類,分別是常規需求(基本功能,如12306的買票)、期望需求(用戶期望有的額外功能,如買靠窗的票)、意外需求(要求範圍外的功能,如火車買外賣)。 - 4 需求獲取

需求獲取方法:用戶訪談、問卷調查、採樣、情節串聯板、聯合需求計劃 - 5 需求分析模型

使用SA方法進行需求分析,其建立的模型的核心是數據字典,圍繞此核心有模型:數據模型(實體聯繫圖(E-R圖))、功能模型(數據流圖(DFD))、行為模型(狀態轉換圖(STD)) - 6 軟件需求規格說明書(SRS)

SRS內容包括範圍、引用文件、需求、合規性規定、需求可追蹤性、尚未解決的問題、註解、附錄

2 UML

- 1 UML是一種建模語言

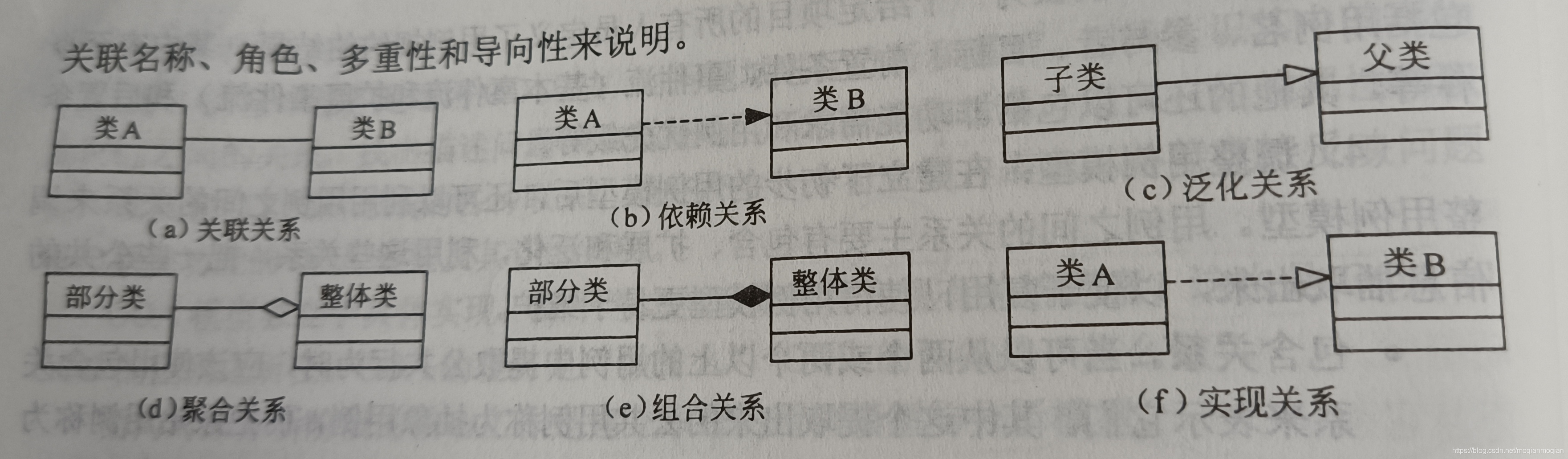

- 2 UML中的關係

- 3 UML包括14中圖

- 4 UML視圖

3 類關係(第43-44頁)

類之間的主要關係有關聯、依賴、泛化、聚合、組合和實現等。

(1)關聯關係,提供了不同類的對象之間的結構關係

(2)依賴關係,B類的*會引起A的變化*,稱類A依賴於類B

(3)泛化關係,一般與特殊,繼承是泛化的反關係。子類繼承了父類,父類是子類的泛化

(4)共享聚集,表示類之間整體與部分的關係。部分可能同時屬於多個整體,部分與整體生命週期不同

(5)組合聚集,又稱組合關係,部分只能屬於一個整體,且生命週期相同

(6)實現關係,將說明和實現聯繫起來

4 軟件架構設計(第44-46頁)

- 1 軟件架構風格

軟件架構設計的核心問題是能否達到架構級的軟件複用。分為如下幾種風格(要能根據描述區分)

(1)數據流風格,包括批處理序列和管道/過濾器兩種風格

(2)調用/返回風格,包括主程序/子程序、數據抽象和麵向對象,以及層次結構

(3)獨立構建風格,包括進程通信和事件驅動的系統

(4)虛擬機風格,包括解釋器和基於規則的系統

(5)倉庫風格,包括數據庫系統、黑板系統和超文本系統

- 2 軟件架構評估

(1)方式:基於調查問卷、基於場景、基於度量

(2)軟件架構評估可以針對一個架構,也可以針對一組架構。評估人員關注的是系統的質量屬性。

(3)敏感點是一個或多個構建的特性。權衡點是影響多個質量屬性的特性,是多個質量屬性的敏感點。

5 軟件設計(第47頁)

- 1 結構化設計

SD中,遵循一個原則:高內聚,低耦合。內聚表示模塊內部各成分之間的聯繫程度,耦合表示模塊之間聯繫的程度。 - 2 面向對象設計

OOD是OOA(面向對象分析)方法的延續,基本思想包括抽象、封裝和可擴展性。抽象是隻關注主要特徵,忽略次要特徵;封裝是作為一個整體用,不考慮內部特徵;可擴展性主要通過繼承和多態來實現。

6 設計模式(第47-48頁)

設計模式有兩種分類模式。

(1)根據處理範圍不同,可分為類模式和對象模式。類模式處理類和子類之間的關係,屬於靜態關係。對象模式處理對象之間的關係,運行時變化,具有動態性。

(2)根據目的和用途不同,分為創建型(Creational)模式、結構型(Structural)模式和行為型(Behavioral)模式。創建型用於創建對象,結構型用於處理類或對象的組合,行為型用於描述類或對象的交互及職責的分配。

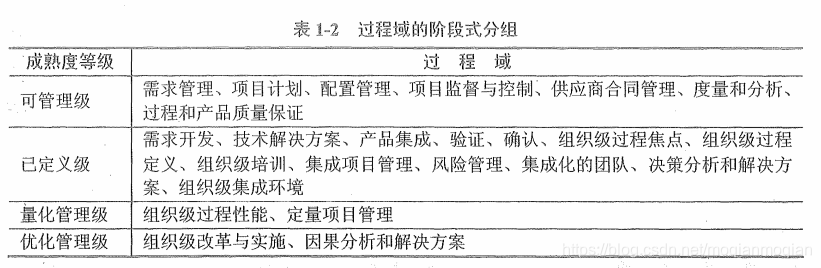

7 過程域(第48-49頁)

要知道哪一個過程域屬於哪一個級別

8 軟件測試(第49-53頁)

-

1 測試方法

-

1 靜態

- 定義:靜態測試是指被測試程序不在機器上運行,而採用人工檢測和計算機輔助靜態分析的手段對程序進行檢測。

- 分類:靜態測試包括對文檔(檢查單形式)的靜態測試和對代碼(桌前檢查、代碼走查和代碼審查的形式)的靜態測試

-

2 動態

- 定義:在計算機上實際運行程序進行軟件測試,採用白盒測試和黑盒測試方法。

- 白盒測試,也稱為結構測試,測試人員要清楚程序的結構和處理算法,然後去考察對程序邏輯的覆蓋程度。覆蓋標準有語句覆蓋、判定覆蓋、條件覆蓋、條件/判定覆蓋、條件組合覆蓋,修正的條件/判定覆蓋和路徑覆蓋等。

- 黑盒測試,也稱為功能測試,測試人員不考慮 /不瞭解程序內部結構和處理算法。包括等價類劃分法、邊界值分析、判定表、因果圖、狀態圖、隨機測試、猜錯法和正交試驗法等。

-

-

2 測試分類

- 1 單元測試/模塊測試,測試對象是可獨立編譯的程序模塊

- 2 集成測試的目的是檢查模塊之間,以及模塊和以集成的軟件之間的接口關係

-

3 確認測試用於驗證軟件的功能、性能和其他特性是否與用戶需求一致,包括:

- 1 內部確認測試,由軟件開發組織內部按照SRS進行測試

- 2 Alpha測試,用戶在開發環境下測試

- 3 Beta測試,用戶在實際使用環境下進行測試

- 4 驗收測試,以用戶為主進行的測試

- 4 系統測試,完整的系統在真實環境下的測試

- 5 配置項測試,測試對象是軟件配置項

- 6 迴歸測試,測試軟件變更之後,變更部分的正確性和對變更需求的符合性(理解:測試發現問題,解決問題,然後驗證測試驗證問題是否解決)

-

3 軟件測試管理

- 1 過程管理

過程管理包括測試活動管理和測試資源管理 - 2 配置管理

- 3 評審工作

測試過程的評審包括測試就緒評審和測試評審。測試就緒評審是指在測試執行前對測試計劃和測試說明等進行評審。測試評審是指在測試完成後,評審測試過程和測試結果的有效性。

- 1 過程管理

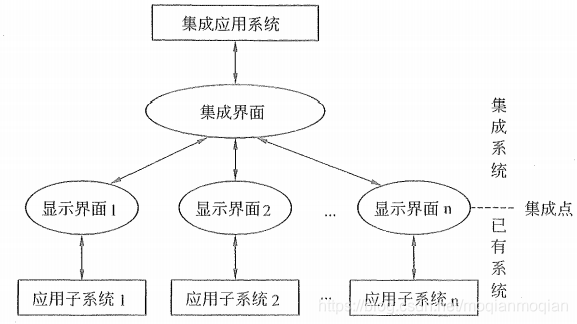

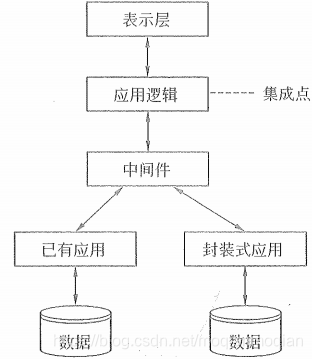

### 9 企業應用集成(第53-56頁)

企業應用集成(EAI)包括表示集成、數據集成、控制集成、業務流程集成(可以以集成點作為區分條件)

(1)表示集成/界面集成是黑盒集成,將用戶界面作為公共的集成點,無需瞭解程序與數據庫內部構造

(2)數據集成是白盒集成,解決數據和數據庫的集成問題,對數據進行標識並編成目錄。必須在控制集成和業務流程之前完成。

(3)控制集成/功能集成/應用集成,是在業務邏輯層集成,是黑盒集成。

(4)業務流程集成

(5)企業之間的應用集成

1.5 新一代信息技術

1 物聯網

- 1 定義

物聯網(The Internet of Things)是指通過信息傳感設備,按約定的協議,將任何物品與互聯網相連接,進行信息交換和通信,以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。 - 2 技術

物聯網應用中有兩項關鍵技術,傳感器技術和嵌入式技術。

(1)傳感器技術是將模擬信息化轉換成數字信號。包括RFID(射頻識別):可通過無線電信號識別特定目標並讀寫相關數據,而無需識別系統與特定目標之間建立機械或光學接觸,如ETC。

(2)嵌入式技術是綜合了計算機軟硬件、傳感器技術、集成電路技術、電子應用技術為一體的複雜技術。

- 3 架構

物聯網架構分為感知層、網絡層和應用層 - 4 應用

- 5 智慧城市

智慧城市建設模型包括有依賴關係的五層(功能層)和對建設有約束關係的三個支撐體系

功能層

(1)物理感知層:各種儀器採集數據

(2)通信網絡層:各種網絡傳輸信息

(3)計算與存儲層:提供數據存儲和計算(庫)

(4)數據及服務支撐層:利用SOA(面向服務的體系架構)、雲計算、大數據等通過數據和服務的融合,提供各種服務和共享資源(提供處理後的數據)

(5)智慧應用層:智慧應用及應用整合

支撐體系

(1)安全保障體系:構建統一的安全平臺,實現統一入口、統一認證、統一授權、日誌記錄服務

(2)建設和運營管理體系:提供運維管理機制,確保整體建設管理和可持續運行

(3)標準規範體系:統一規範,便於擴展。

2 雲計算(第59-60頁)

- 1 概念及特點

雲計算是一種基於互聯網的計算方式,虛擬化是雲計算的核心,它可以推動信息技術能力實現按需供給。它的主要特點是寬帶網絡連接;快速、按需、彈性的服務。 - 2 類型

(1)Iaas(基礎設施即服務):基礎設施方面的服務

(2)Paas(平臺即服務):向用戶提供虛擬的操作系統、數據庫管理系統、Web應用等平臺化的服務。

(3)SaaS(軟件即服務):向用戶提供應用軟件

3 大數據(第62-63頁)

- 1 定義

大數據(big data)指無法在一定時間範圍內用常規軟件工具進行捕捉、管理和處理的數據集合 - 2 特點

5個V——Volume(大量)、Variety(多樣)、Value(價值)、Velocity(高速)、Veracity(真實性) - 3 技術&環節

4 移動互聯(第67頁)

- 1 移動互聯是移動互聯網的簡稱,工作原理是為用戶端通過移動終端來對因特網上的信息進行訪問,核心是互聯網,認為其是桌面互聯網的補充和延申,應用和內容是移動互聯的根本。

- 2 特點

終端移動性、業務使用的私密性、終端和網絡的侷限性、業務與終端及網絡的強關聯性

6 信息系統安全技術

1 信息安全(第68-71頁)

- 1 概念

(1)祕密性:信息不被授權者知曉的屬性

(2)完整性:信息是正確的、真實的、未被篡改的、完整無缺的屬性

(3)可用性:信息可以隨時正常使用的屬性(如DDOS攻擊就是破壞可用性)

- 2 四個層次

(1)設備安全,信息系統安全的首要問題。包括設備的穩定性(不出故障)、可靠性(正常執行)、可用性(隨時正常使用)

(2)數據安全,其屬性包括祕密性、完整性和可用性,是靜態安全

(3)內容安全,信息安全在政治、法律、道德層次上的要求

(4)行為安全,是動態安全。包括祕密性、完整性、可控性(行為偏離預期能發現、控制、糾正)

- 3 安全保護等級

第一級,不損害國家安全&社會秩序和公共利益

第二級,不損害國家安全但損害社會秩序和公共利益

第三級,損害國家安全

第四級,嚴重損害國家安全

第五級,特別嚴重損害國家安全

- 4 計算機系統安全保護能力

共五個等級:用戶自主保護級、系統審計保護級、安全標記保護級、結構化保護級、訪問驗證保護級(用西安解放) - 5 人員管理

加強培訓(意識),最小授權

2 加密與解密及算法

加密思想的基本思想是偽裝信息使未授權者

寫不動啦。寫在最後,能看到最後的朋友你好。感覺這次的筆記犯了過早優化的錯。總是想著一次寫到盡善盡美,甚至想顛覆了這本書,直接將書讀薄。卻忽略了自己是初次閱讀,這樣只會讀起來更吃力,想想以前記筆記好像也有這種行為。反而讓筆記成了自己閱讀的負擔。只是之前筆記篇幅短,沒有反饋這麼直接。得想想怎麼辦才好吶。畢竟,筆記的目的為了方便閱讀,但總是貪婪的想把整本書的所學都清楚的展示下來好像有哪點不是太好呢。