當雲市場成為炙手可熱的互聯網業務新增長點時,許多人還記得2010年時互聯網大佬們關於雲計算是否有未來的爭議。

在經歷了2020年的疫情衝擊之後,已經沒有人會質疑雲計算的價值。數字不會說謊——最新公佈的阿里財報顯示,阿里雲在2020年四季度營收達到161億元人民幣,同比增長50%。這是阿里雲自2009年成立以來,首次實現盈利。

世界加速奔向數字化生存的同時,是對雲計算需求的指數級增長。數字化轉型如此迫切,以至於在各個行業都瀰漫著數字化焦慮。作為數字化轉型的底層基礎設施,“含雲量”甚至被認為意味著數字化轉型的程度。阿里雲是中國雲市場的領軍者,作為一位老“阿里雲”,張瑞經歷了阿里雲和數字化的進程,在他看來,我們今天說“數字化轉型”,真的把很多事情說小了。回到人類科技發展的歷史中去看,其實有很多重大的標誌性歷史事件,數字化一定是其中之一。

——編者 經濟觀察報記者 陳白/文

數字化焦慮

如果要給近幾年來的商業熱門詞彙排名,數字化轉型一定會位於榜單前幾位;特別是當疫情席捲而來,人們不得不更加依賴雲端技術建構的數字化生存工具;在各行各業中,數字化轉型被更加頻繁地提出,它是如此正確,以至於似乎如果不進行數字化轉型,就會被時代甩在後面。

在判斷工業時代的經濟發展狀況時,人們會選用用電量這一類指標。而有人說,在數字經濟時代,“用雲量”將會如用電量一樣,與數字經濟規模顯著正相關。

雲計算的技術能力是數字化的底層動力所在。作為一種新的IT基礎設施,雲在未來如同“水、電、網”一樣重要,它成為企業組織架構搭建的重要工具,承載著企業的核心經營數據,更是所有企業未來競爭力的關鍵所在。但一個不可否認的現實是,對於這些領域,大多數企業還是存在技術盲區。

根據埃森哲最新公佈的《技術展望2021》報告,疫情加大了企業數字化差距,領軍企業基於強大的數字核心能力可以迅速適應市場需求並展開創新,其營收增幅已是後進企業的五倍;而在2015至2018年,兩者之間的差距僅為兩倍。

相關調查數據顯示,至2019年,有90% 左右的中小企業面臨“數字焦慮”。他們想要擁抱數字經濟,或因技術革新太快難以選擇;或預算有限,無法估算投入產出比;或擔憂移動安全;或缺乏數字技能,故而猶豫不決。而經過2020年的疫情考驗,這種焦慮很多時候已經不只是發展問題,而是生與死的考驗。

即使是成功如美的,同樣面對著數字化的考驗,美的董事長方洪波在近期的採訪中談到,“數字化每年投幾十億,看不見結果我也焦慮。”

在接受經濟觀察報專訪時,阿里雲智能交付技術部總經理張瑞提出,從當下的流行趨勢來看,對於數字化轉型的熱衷背後,真正的情緒是對於數字化轉型的焦慮。之所以會焦慮,張瑞認為是因為只看到了“轉型”,而忽略了它的核心本質——“數字化”。

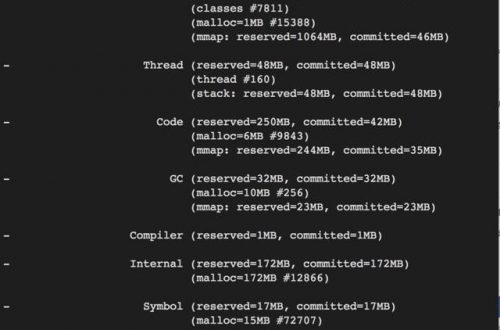

張瑞是阿里雲成長過程中的無數推動者之一,他和他的隊友們被外界稱為“數據俠客”;從最早的數據庫工程師,到後來成為雙十一背後的技術保障“總隊長”,再到如今深入數字化項目一線,他“見證了零點交易數字的一次次提升,也見證了背後數據庫技術的一次次突破”。

對於數字化,張瑞非常認同當年阿里雲的掌門人、如今中國工程院院士王堅的觀點:“應該把數字化放在一個跟電氣化等同的歷史關頭來考慮”。張瑞認為,“轉型這個詞,把數字化給說小了。”

從去IOE開始

在數字化探索中,阿里雲是不可否認的市場領先者。在近幾年的全球雲計算巨頭排名中,除了亞馬遜AWS和微軟Azure,阿里雲和谷歌一直在爭奪第三把交椅;而在亞太市場,阿里雲的市場份額一直處於遙遙領先地位。

即使是領先者阿里,在面對數字化時,也曾同樣經歷了從焦慮到確定的過程。

時間拉回2008年,儘管那一年中國的網民數量已經接近3億人,一批互聯網巨頭也已經具備相當的規模。但當年面臨的問題,比今天我們所追問的“缺芯”更加嚴峻——最核心的應用都依賴國外商業公司的數據庫和中間件來打造。

對於包括阿里在內的中國所有大型互聯網公司來說,購買國外成熟的設備和系統,幾乎是唯一的選擇。大型公司對IOE產生了極大的依賴:所謂IOE,是傳統IT三大件——以 IBM 、Oracle、EMC 為代表的小型機、集中式數據庫和高端存儲的技術架構。

只是,面對淘寶上日益增長的數據量,IOE所提供的設備和系統已經無法滿足天量的數據存儲交互需求;越來越頻繁的宕機,只能等待IOE的工程師從萬里之外飛來維修的窘境,迫使包括張瑞在內的阿里工程師們尋找“第三條道路”。

當今天我們開始不斷強調自主可控的重要性時,2008年,阿里就已經提出了“去IOE”戰略,組建團隊,決定自主研發超大規模通用計算操作系統“飛天”。而所謂去IOE,是指擺脫掉IT部署中原有的IBM小型機、Oracle數據庫以及EMC存儲的過度依賴,替換以自研可控的軟硬件系統。

去IOE戰略只是阿里眾多技術進化的一部分,但“去IOE”徹底改變了阿里集團IT架構的基礎,是阿里擁抱雲計算,產出計算服務的基礎。它的本質是分佈化,讓隨處可以買到的Commodity PC架構成為可能,是雲計算能夠落地的首要條件。

到2013年7月10日,淘寶重中之重的廣告系統使用的Oracle數據庫下線,這也是整個淘寶使用的最後一個 Oracle數據庫。從2008年阿里提出去IOE口號後歷時5年,阿里內部完全不再使用IBM的小型機、Oracle數據庫、EMC存儲設備。

阿里數據庫發展歷史一般被分為三個階段,分別是:第一階段(2005~2009)商業數據庫時代、第二階段(2010~2015)開源數據庫時代、第三階段(2016年至今)自研數據庫時代。

從2008年“飛天團隊”正式組建算起,阿里雲到今天已經度過了第12個年頭。相比創立初年的鉅額投入卻難見回報的質疑和爭議,今天阿里雲對於阿里來說已經不可或缺。到了2019年,阿里雲智能總裁張建鋒提出整個阿里巴巴“All in cloud(全站雲化)”的戰略升級,阿里巴巴成為“雲上的阿里巴巴”;在阿里巴巴集團CEO張勇為商業世界數字化轉型所提供的“商業操作系統”解決方案中,阿里雲是這一生態的技術底層。

阿里雲對外輸出的數字化技術,也正是在這個過程中沉澱下來的。

前往數字世界

如果說阿里曾經歷的數字化焦慮更多集中在硬件系統從“舶來”到“自主”的革命上,那麼對於更多的企業來說,向數字化進發,是從工業化到數字化的時代變遷,他們數字化的故事才剛剛開始。

如今企業在數字化過程中所面臨的一大挑戰是,信息系統不再是一個簡單的業務流問題,還有數據流,還要移動化,還要用人工智能的辦法來處理大數據,這些都是以前的信息系統沒有遇到過的。也就是說,企業數字化轉型,並不是簡單採購一個數字化軟件或工具,它需要通盤考慮整體企業數字化業務的流程,甚至是對於企業內部自身的組織架構,都要進行相應的調整。

阿里雲智能總裁張建鋒認為,在組織及管理層面,數字化驅動內部的流程、決策、組織設計、績效管理更科學更高效;在業務層面,數字化驅動端到端的業務環節運作效率提升,加速融合與協作;在數字創造新產品及價值層面,數字化提供更多新賽道的可能性,降低試錯和更新換代的成本,加速新業務孵化。

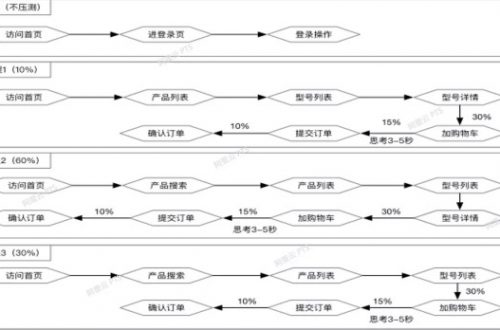

以近年來的轉型明星公司波司登為例,2020年4月,波司登數據中臺正式啟動。對於波司登來說,他們迫切地需要知道消費者是誰,消費者的畫像是什麼樣的,如何發掘潛在客戶,如何沉澱企業數據,這些挑戰都擺在這家試圖將品牌年輕化的中國公司面前。

藉助數據中臺,波司登打通了全渠道數據,沉澱了企業一方數據資產,並以數據賦能消費者研究、商品企劃、商渠匹配、產銷協同、商品智能運營等業務場景。約一年後,波司登給阿里雲寫了一封感謝信:“數據中臺有效保障大促期間支撐業務目標實現。中臺精準營銷場景引導成交金額、全店成交佔比及投入產出比持續提升……調補貨效率提升60%;銷售預測準確率達70%。”

幫助企業走向數字化的過程讓張瑞樂在其中。他認為這是一個全新的體驗,在與企業的接觸過程中,他看到了許多有想法的企業家,“我們今天完全沒必要去誇大數字化的焦慮感,我們主要就是提供好在雲上的技術服務、解決方案以及後續的技術服務保障,讓企業能更有自信去做想做的事情。”

【對話】

經濟觀察報:你是如何理解數字化轉型的?

張瑞:我們今天說“數字化轉型”,真的把很多事情說小了。回到人類科技發展的歷史中去看,其實有很多重大的標誌性歷史事件,數字化一定是其中之一。

王堅院士把數字化與電氣化相比較,因為電氣化是整個人類在科技發展過程中非常大的變革,有了電氣化,電就變成了基礎設施,驅動了後面的二次工業革命以及信息產業浪潮。

在數字化過程中,數據是不是萬能的?不是。但是如果我們進入了數字時代,一個企業完成了數字化建設,那麼數據一定是他最重要的生產要素。

所以當數據變成生產要素,世界會變成什麼?不管通過IoT、設備、人、組織、銷售各種各樣的數據,通過加工、梳理、計算之後,可以幫助整個企業決策,所以它真的會變成數字經濟時代的生產要素,可能是最重要的生產要素之一。

王堅院士提到一個觀點,他說中國也許是這個世界上第一個能把數字化建設的國家,因為中國具備了一切的基礎、條件。今天我們說數字化,不是做一個個的項目,不是幫一個個的企業做所謂的數字化轉型。其實我們都在參與建設,助力中國建成全世界第一個完成數字化建設的國家。

經濟觀察報:阿里的數字化建設經驗,對於其他公司來說是否有可以借鑑的地方?

張瑞:第一個觀點:本質上來說,不能為了數字化而數字化,數字化必須圍繞業務目標展開,從企業應該要做什麼倒推怎麼樣決策更快、組織更聯動、基礎設施更有彈性。

阿里的數字化建設我印象深刻的是,業務和技術事實上是緊密結合的,是背靠背的關係。

雙十一,就是業務上不斷突破驅動技術創新,技術創新又反向推動業務快速前行。舉個例子,我們每年雙十一的指揮大屏就是一個數字化呈現,這個數字大屏上呈現的內容,從最開始非常簡單、零散、片面的信息逐步完善,到現在以秒計的全盤信息展示,能夠幫助業務部門做全局的認知。如果之前我們沒有通過統一組織建設中臺,沒有把所有數據放在一起,沒有通過底層的阿里雲算力支持,這個數字化過程是不可能發生的。在這個過程中,我們解放了開發人員和業務人員,讓業務團隊不受技術的束縛,讓運營團隊、管理層把握瞬息萬變的變化,讓他們有更多的精力專注在擅長的事情上。

不管是阿里巴巴過去做的技術創新、還是阿里巴巴自己的數字化過程,其實是讓組織和組織裡面每個人的效率更高,讓每一個技術人員的能力更強,從而使得整個企業和組織變得更有活力、更有效力,讓每個人產生了自驅力。

有了這樣的循環,才有了現在的雙十一:從飛天系統、大數據處理平臺到智能化應用,這些技術疊加起來打造了一個新的分佈式的基於雲的平臺,才使得阿里整個經濟體所有核心應用都能夠跑在上面。

而今天,我們在做的正是把這些東西輸出給全社會。

在我的理解看來,阿里雲的邏輯就是幫助客戶以終為始的思考,找到客戶的需求。

把我們過去積累的技術能力,產品能力,以及應用能力,輸出到客戶的具體場景中,與客戶在一起思考、探索,幫助其在解決業務痛點。

同時,探索更智能更高效的協作關係、生產方式,阿里的經驗也不是一蹴而就的,我們也會遇到很多新的場景,那麼我們就和客戶一起,共同開發,共同生產,共同創新,推動行業新的可能性發生。

我覺得不是借鑑,過去在阿里內部,業務和技術是背靠背,今天我們和客戶也是背靠背的關係。

經濟觀察報:面對傳統企業管理中存在的諸多問題,阿里雲提供了什麼樣的解決方案?

張瑞:我覺得我們不要叫傳統企業,其實不管在什麼領域,都不存在“傳統”一說,雖然阿里巴巴是一個互聯網企業,但其實我們也經歷了數字化建設的完整過程,我們也是這麼做起來的。

我為什麼不說數字化轉型,而說數字化發展?我想再談幾個觀點:

數字化本身重塑的是數字時代的管理流程。

過去企業的信息化,依靠的是採購大型軟件,在採購大型軟件的過程中,事實上也通過軟件本身,重塑和改造了自身的流程,這些軟件帶來了工業時代的最優質的管理方法。

今天不是這些管理方法過時了,而是當我們面對數字時代,工業2.0這些願景的時候,這些最優質的管理方法裡,沒有完整的一個答案了。

舉幾個簡單的例子,在大工業時代還沒有柔性供應鏈的問題,也沒有C2M定製化製造的問題,這些問題背後是你的管理課題和數字時代的變化,需要更快的中樞神經去響應市場,更快的流程重塑和變革去適配市場。

今天無論是第一產業,第二產業,第三產業,都在面臨在數字化時代發展的問題,而在這個問題上,我們經過思考,也踩過坑,然後輸出的無論是雲平臺底座,還是雙中臺,還是定製開發的軟件,都是阿里多年的數字化思考,這裡既有技術的部分,又有我們如何從管理者往下看組織的敏捷,組織的佈局的問題。

數字化本身是一種生產力。

“數字化”這件事,以終為始,不管什麼企業,最終目的都離不開這三個:降本增效;組織和組織裡的人如何更好地協同;在企業的賽道上,如何與數據、智能化的技術結合。

但是怎麼結合,數字化的本質是一種生產力,和生產工具和生產關係緊密相連,我們提到的管理事實上是生產關係的變革,但是生產工具也很重要,我們提供什麼樣的生產工具給企業,我們阿里雲事實上是代表了整個阿里巴巴集團這麼多年的技術積澱總輸出,在過去的一年裡,我們為中國企業寫了數十億行代碼,相當於再造了幾個“超級互聯網企業”的體量。

數字化生產力不光只包括代碼,你可以發現今天的企業裡,任何一個環節都在產生數據,例如物流行業,雙十一峰值的時候,每天數億個包裹,今天你可以看到包裹實時走到哪裡,是因為我們的物流企業有了強大的計算力,我們今天為某物流企業提供了超過1萬臺服務的單集群能力。

數字化時代的敏捷管理,加上會思考的代碼以及強大的計算力,今天我們事實上給企業交付的面向數字時代的整體方法論,同時很多客戶的行業經驗也輸出給我們,我們一起共生,一起發展,一起變得更好。

企業需要可見路徑和效果的數字化轉型。

企業需要的數字化轉型一定不是在天上的,而是切實有效的。

以攀鋼為例,2019年5月攀鋼引入阿里雲工業大腦,對鍊鋼全流程進行工藝優化,一年來效益提升2.4倍,節省1700萬鍊鋼成本,這是我們跟企業深度結合,行業深度結合以後帶來的降本增效。

組織效能提升上,雲釘一體在疫情期間發揮了較大的協同作用;數據還在幫助企業做決策。比如,我們幫助飛鶴搭建的數據中臺把用戶數據、供應鏈數據、銷售數據等所有的數據都拉到一個數據倉庫裡,打通所有的環節,藉助數據中臺,飛鶴的數據提報由手工提報轉為系統化管理。目前,70%的數據可通過中臺產出,提供給各部門。如果想對比某天齊齊哈爾某商場活動和成都某活動的投入產出比,管理層可以在幾分鐘之內,拖拽整個集團的數據源,活躍用戶佔比、新客佔比、潛客佔比等一屏就能看到,實現精細化運營,輔助企業家做正確的決策。

經濟觀察報:在推動合作企業數字化的過程中,你最大的感受是什麼?

張瑞:從我的角度來講,不管做雙十一,後來做數據庫、做雲計算、都接觸過很多企業。我覺得他們都非常有想法,無論是淘寶天貓上的小賣家,還是使用雲服務的非常小的客戶,以及像國家電網、中建三局、攀鋼等我們所服務的大型企業,他們都非常值得尊敬,是今天中國企業裡面的一個縮影。

我們完全沒必要去誇大“數字化轉型”的焦慮感,數字創新是企業業務發展到一定階段、或企業業務發展的需求本身催生的。

如果非要總結阿里雲的數字化經驗,那就是以客戶為師,每到一個行業就深扎其中,與客戶,與生態夥伴一同成長,互相成就。阿里雲在其中提供的技術能力,也是幫助他們有土壤有機會,在所在的行業做出更多事情。我們就是一個普普通通的建設者。(內容來源於網絡)

歡迎掃碼加入阿里雲新零售行業學習交流釘釘群

加入釘釘群可享有以下權益↓