背景

研發管理錯綜複雜,不同的企業文化、不同的團隊規模、不同的業務類型、不同的發展階段對研發管理的要求千差萬別,研發管理的複雜度隨著公司業務和團規規模的發展呈非線性增長,本文針對經濟適用型研發團隊的管理實踐闡述了一些思考和總結。這裡提到的經濟適用型研發團隊定義是沒有光輝的背景和傑出人才而屬於眾多互聯網公司芸芸縱生中之一的團隊。

選育用留

選

常在很多科技文章上見到很多創業團隊說要在當前條件下招最好的人,實際上很多公司也是這樣做的。例如:Gooogle是做到極致的那種,Google是全球博士密度最高的科技公司,從創業開始就對招人要求特別高,以致於雅虎那麼大的公司成立了研究院也競爭不過當時只有幾十個人的Google搜索引擎團隊;字節跳動想往哪個領域發展的時候,就從這個領域做的最好的公司裡面招人,依賴業內頂尖成熟的領導者和團隊在業務上實現快速擴張;美團傾向於從業內做到最好的正規軍團隊招人,既是為了在新領域搶佔制高點,也是為了實現業務的快速擴張,同時內部實行淘汰機制優化人才質量;小米在創立初期雷軍就花了大量時間招募核心骨幹,而且不會降低用人要求,直到找到合適的人為止。傳說最早做中臺的SuperCell招人非常挑剔,招人要求不斷提高,新招的人一定要比之前招的在某一方面有過人之處。還有更極端的說法,在招聘上要求苛刻、招自驅動型人才會減少後期很多不必要的管理成本。(以上內容雖出自權威文章,但也僅供參考。)

以上這些全球頂級團隊的做法,我想對於普通公司或大部分創業團隊來說實踐起來非常困難。首先如果只招當前條件能招到的最優人選勢必會延長人才招聘週期,在遇到業務快速擴張時會遇到生產力瓶頸;其次這種選人方式對人才依賴度過高,會成為企業長期發展的瓶頸。

個人覺得,除了那些頂級的公司或團隊靠強大的實力和背景獲得優質的人才資源外,對於大多數普通公司或團隊來說能在招聘方面做得好的,都是在招人難易度和人才質量兩方面達到一個公司當前階段的平衡點。

育

任何企業、任何團隊在任何階段都缺人才,包括巨頭公司,只是程度不同,也就是說僅僅靠招聘很難解決人才短缺問題。如果很難從市面上招到高度匹配的候選人,可以考慮招雖行業經驗不足但有成長潛力的人選,但要使這類人充分發揮價值,企業必須建立和創造人才成長的環境和生態,要能為這些人的成長開闢上升通道。

用

每個崗位對能力要求的側重點不一樣:有的人當前做執行層面的開發駕輕就熟,但如果讓他晉級做設計可能不適合;有的人做設計還可以,但如果轉做技術管理可能也不適合;有的人做技術管理還可以,但很難取得技術層面的突破性進展。我們一般會考慮人崗匹配原則,但這些狀態只表示當下,不代表未來,可以通過適當的輪崗來促使團隊成員成長並使他們獲得更廣闊的技術視野。

留

人才去留是一個個人需求滿意度問題,本質上是心理問題,按照心流理論人處於心流狀態時最幸福,這時人的能動性和創造力都能達到最佳狀態,在這種狀態下人才的留存率也會達到最高。

心理學家米哈里·契克森米哈賴定義心流為一種將個體注意力完全投注在某活動上的感覺,心流產生時同時會有高度的興奮及充實感。米哈里·契克森米哈賴提出使心流發生的活動有以下特徵:

- 我們傾向去從事的活動。

- 我們會專注一致的活動。

- 有清楚目標的活動。

- 有立即回饋的活動。

- 我們對這項活動有主控感。

- 在從事活動時我們的憂慮感消失。

- 主觀的時間感改變——例如可以從事很長的時間而不感覺時間的消逝。

- 不斷優化的障礙,我們對於所從事的活動是力所能及的,且具有一定挑戰的,我們可以通過不斷地練習來增加完成障礙的能力。

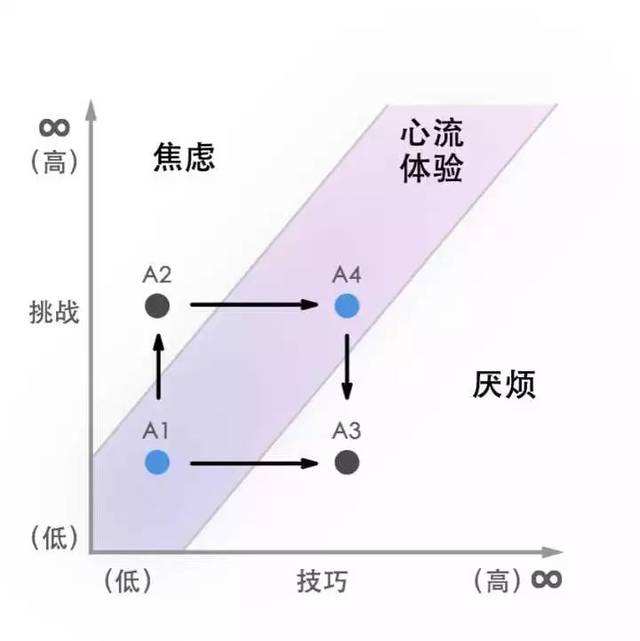

人在工作中的體驗分為三類:焦慮、心流、厭煩。圖中的心流體驗也叫心流通道,管理者要做的就是為工作者盡力創造這種心流通道的環境,避免使團隊成員進入焦慮或厭煩狀態,每個人的心流通道都不一樣,管理者需要和成員溝通了解他們的心流體驗大致在什麼場景下,安排最接近於此場景的工作就能最大程度發揮成員的價值。另一方面心理體驗狀態會隨著時間改變,正如圖中所示:在經歷A1點不斷面對的挑戰過程中,不斷招受打擊超出了個人承受範圍達到A2點,這時就偏離了心流通道進入焦慮區;在經歷A1克服挑戰的過程中,可能挑戰的感覺會越來越弱而進入A3點,這時就偏離了心流通道進入厭煩區;只有在克服了之前的挑戰面對新的挑戰,而又有戰勝新挑戰的慾望時,才能從A1點達到A4點,這時雖然挑戰升級但人也升級同時維持在心流狀態,挑戰升級意味著能為企業創造更大價值,當然這種挑戰必須與企業發展目標一致。

團隊長期處於厭煩區或焦慮區會怎樣?團隊就會分崩離析。管理者面臨的挑戰就是怎樣把團隊成員維持在心流通道,並且要引導團隊向心流通道的右上角移動。在此過程中還要篩選出在焦慮區停滯不前的成員加以淘汰,不是所有的團隊成員都能滿足企業發展的要求,要留住的是與企業發展匹配的人才。為了避免團隊進入厭煩區,要不斷向團隊提出新的挑戰,新的挑戰又必須圍繞業務價值,很多情況下提出好問題比解決問題更困難。

目標管理

目標管理是現代企業普遍採用的管理方式,目標管理是以目標為導向,以人為中心,以成果為標準,而使組織和個人取得最佳業績的現代管理方法。基本思想如下:

- 以“Y理論”為基本前提假設;

- 強調“自我控制”和“自主管理”,代替壓制性的管理;

- 充分信任下屬,實施參與式管理,發揮員工的主觀能動性和潛力;

- 經理人應把注意力放在關心人,瞭解人的需求上,應重視與員工之間的關係;

- 實行獎勵時,提倡組織目標與個人目標的統一,培養員工的歸屬感和集體榮譽感。

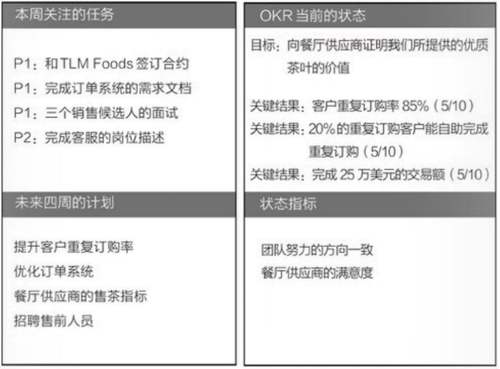

實現目標管理有各種工具,其中目標與關鍵成果法(OKR)在很多互聯網公司普遍使用,這裡以OKR為例。OKR不是從企業高層直接制定目標就完事了,OKR既有自上而下的頂級願景也有自下而上的個人或團隊目標,最終管理層與基層團隊經過溝通交流後在目標上達成共識,將企業的戰略方向與基層團隊的創造力融合,共同制定目標和關鍵結果,再層層分解到部門和個人。一個團隊的OKR管理可以濃縮到一張四象限圖:

OKR的實施有一些關鍵要點:以OKR為溝通工具;指明目標和方向;可量化;目標必須一致;目標要有野心。

技術生態

技術生態決定了企業技術架構的演進方向,技術生態的建設是一項長期投資,短期似乎看不出對業務有什麼直接影響,就像阿瑪拉定律——“我們總是短期高估技術的收益,而長期低估技術的影響”。

《技術的本質》這本書對技術有一些定性的描述。技術都是某種組合,技術的每個組件自身也是微縮的技術,所有的技術都會開發某種效應或現象。技術是組合進化的:之前的技術形式被作為現在原創技術的組件,當代的新技術成為構建更新的技術的可能組件。反過來,其中部分的技術繼續變成那些尚未實現的新技術的可能組件。

Linux系統是一個技術生態,在Linux內核基礎上發展出多個分支系統,不同的分支系統面向不同的應用場景,內核的功能可以組合使用。CNCF也是一個技術生態,CNCF將雲原生技術棧劃分出多個領域層次,每個領域層次都有多種的組件和服務,這些組件組合使用可以滿足不同的用戶場景。選擇企業的技術生態與企業當前的業務發展階段有密切的關係。例如阿里在開始做淘寶的時候什麼技術都是用開源的,怎麼快怎麼來,做了幾年後才開始慢慢做技術轉型,開始建立平臺和底層技術的積累。我們這裡討論定位是經濟適用型研發團隊,不是高大上的頂級研發團隊。

作為經濟適用型研發團隊,大多數定位還是屬於面向業務的應用層,我們首先要清楚自身企業的技術定位,才能決定做什麼、不做什麼,需要為企業建立怎樣的技術沉澱。自從雲計算廣泛使用後,除了實現服務器運維的基礎設施即服務層,還提供了平臺即服務層,容器編排、中間件、數據庫、大數據等一系列基礎服務都支持開箱即用的託管服務,對於雲商擅長的技術領域我們不必再投入時間精力去研發或自建。開發環境、工具、框架、引擎、特定服務等底層技術也有專注於這些領域的組織研發維護,除非公司定位就是做這些領域,否則也不必花太多精力深入研究。領域驅動設計的思想非常好,領域驅動設計的關注點是領域,也就是公司業務,先從業務層面劃分系統邊界(戰略設計),再從細節層面設計技術實現。在業務系統劃分的基礎上各自的技術層面可以發展出自己的生態演進,在領域層面我們關注業務解決方案,在基礎設施層面我們關注底層技術實現,這個底層是相對與企業業務來說的,對不同層面的問題做了分層處理使關注點分離,其技術生態是由各分層的組件組合而成,各組件又融合已有的組件技術生態。技術更新換代非常快,任何組件都有生命週期,越底層的越穩定,面向業務層的組件應儘量交互良好、使用便捷、可插拔、輕量級,以適應業務快速發展和技術不斷革新的需要。根據康威定律,組織架構影響技術架構,組織架構與技術生態的關係就像生產關係與生產力的關係,如果兩者不匹配則生產效率低,反之則生產效率高。

技術生態除了影響企業技術領導力以外,還影響了團隊發展方向和人才的培養方向,技術生態的方向決定了企業未來需要什麼樣的技術人才與業務發展相匹配,也使團隊更有目標和使命感,這樣企業在招人用人方面也會有更明確的要求。

協作工具

目標管理、項目管理、團隊協作、流程管理等企業運營現在基本都要藉助於協作工具來提升效率,所以這裡順便簡單列舉我們團隊的研發協作工具集:

- 知識庫:語雀

- 即時通訊:釘釘(包括流程管理和應用管理)

- 項目管理:Teambition

參考資料

- 《OKR工作法:谷歌、領英等頂級公司的高績效祕籍》,中信出版集團,Christina R. Wodtke著。

- 《技術的本質》,浙江人民出版社,W.Brian Arthur著。

- 《遊戲設計藝術》第2版,中國工信出版集團,電子工業出版社,Jesse Schell著。