第2章

前世来生,我并非机器

机器人不是“冷冰冰”科技发展的结果,而是人类不断追求、永不停息幻想的结果。制造机器人不仅是机器人技术研究者的梦想,而且代表了人类重塑自身、了解自身的一种强烈愿望。人类在改造自然的过程中付出了无数的艰辛努力,这些艰辛让我们渴望制作更便捷的工具,或制造替代人类体力劳动和脑力劳动的“机械人”,这应该是人类对机器人追求和幻想的本源需求吧。即使到今天,我们对机器人的追求也源自于内心的渴望和无限的遐想,希望不断拓展我们人类自身的能力。

现代意义机器人的发展历程始自计算机出现以后,出现了自动控制的工业机械手,从而引发了机器人研究和应用的热潮。这段历史从 1945 年算起,距今70余年。但是,人类对机器人的幻想和追求历史却远不止这么短暂!机器人的脚步也没有停留在战胜人类的原点,而是向着更远处发展。

机器人诞生于人类的思维,那么它也将终止于人类的思维,正如一句话所言:人类思想有多远,机器人的历史就有多久。本章旨在带你领略机器人的前世和来生,从历史渊源来考察现代机器人雏形的古代“机器人”历史,结合人类历史上对机器人的无数幻想和探索,探讨人类是如何一步步利用科学技术将机器人从幻想变成现实的过程。相信机器人的发展历程能够带给我们很多启迪,我们需要张开想象的翅膀,去丰富未来五彩多姿的科学现实。

2.1 从东西方科学技术谈起

如前所述,“机器人”这一词汇出现于 20 世纪20 年代,但机器人的轮廓概念在人类想象中却早已出现。在人类漫长发展的历史长河中,古代先贤在征服自然、改造世界的进程中,结合生产和生活实践不断想象、探索研制出各种能够动作的拟人或拟物的机械装置。这些古代的机械装置就是现代机器人的鼻祖,而对古代“机器人”的丰富想象也开启了当代机器人科学之门。

关于机器人的记载存在于东西方各类文献中。今天中国虽然成为世界上第一机器人消费大国,但机器人技术依然与美国、日本等西方发达国家存在较大差距。我们不得不反思一下,为什么昨日中国的科技辉煌却没有成就今日中国科技的继续辉煌呢?关于这个问题,我们需要追溯一下东西方思维的差距。西方民族思维方式以逻辑分析为主要特征,而以中国为代表的东方民族思维方式则以直观综合为基本特征[53]。中西方不同的认知方式深深影响了各自的理论思维和科学技术沿着不同的路径发展。

1954 年,英国科学技术史专家李约瑟(Joseph Needham)发表了《中国科学技术史》(Science and Civilisation in China,见图 2.1),一时间轰动东西方学界。书中系统地论述了中国古代科学技术的辉煌成就及对世界的重大贡献,让世界了解了中国古代灿烂辉煌的科技成就。对比东西方科技文明成果,李约瑟提出了有名的“李约瑟问题”,如下:

- 中国的科学为什么持续停留在经验阶段,并且只有原始型或中古型理论?

- 如果事情确实是这样,那么在科学技术发明的许多重要方面,中国人又怎样成功地走在那些创造出著名“希腊奇迹”的传奇式人物的前面,与拥有古代西方世界全部文化财富的阿拉伯人并驾齐驱,并在3~13世纪之间保持一个西方所望尘莫及的科学知识水平?

- 中国在理论和几何学方法体系方面所存在的弱点为什么没有妨碍其各种科学发现和技术发明的进展?

- 为什么中国的这些发明和发现往往远超同时代的欧洲,特别是在 15 世纪之前更是如此?

- 欧洲在 16世纪以后就诞生了近代科学,已被证明是形成近代世界秩序的基本因素之一,而中国文明却未能在亚洲产生与此相似的近代科学,其阻碍因素是什么?

对于李约瑟提出的世纪难题,我们是否可以从中国和西方古代“机器人”的发展历程中找到答案呢?中国虽然没有西方对理性逻辑思维的强烈追求,但是从不缺乏对科学技术的幻想,更不缺乏把幻想变成现实的信心和决心。

2.2 中国古代“机器人”记载

据《环球》杂志发表的詹姆斯·汉森撰写的《最早的机器人》描述,最早的机器人出现于 18 世纪中叶的欧洲瑞士,以道罗斯父子制作的三个机械人偶为标志,这可以说是现代机器人的源头。但追溯历史,早在 3000年前中国就有偃师造人的记载。[54]

2.2.1 记载古代“机器人”的古籍

古籍中最早关于中国古代“机器人”的记载,见于战国时列御寇所著的《列子》,此外还有《西京杂记》《傅子》《晋书》《邺中记》《晋阳秋辑本》《搜神后记》《魏书》《唐类函卷》《封氏闻见记》《朝野佥载》《焦氏说楛》《北史》《快史拾遗》《维西见闻纪》《喷饭集》《掖庭记》《事物纪原》《新仪象法要》《记篡渊海》《全唐文卷》《独异志》《梦溪笔谈》《纪闻》《辍耕录》《古迹类编》《元史》《新元史》《明史》《明实录》《歧梅琐谈集》《古今图书集成》等,多达30余种[55-56]。

广义概念的古代“机器人”应包括各类自动机械装置,因此如记载黄帝指南车的《古今注》《太平御览》和《宋书》,记载木牛流马的《三国志》以及记载地动仪的《后汉书》等均收录进来,还有《天工开物》《山海经》等均可列入,可见关于“机器人”记载的古籍文献相当丰富。在古代浩如烟海的文献中,所记载的机器人大部分都没有图谱或者技术详细资料,其真实性往往难以考证,但记载本身却有着巨大的意义,后世的发明创造都来源于这些古代先哲们的光辉思想[56]。

2.2.2 战国之前的“机器人”记录

1.上古指南车

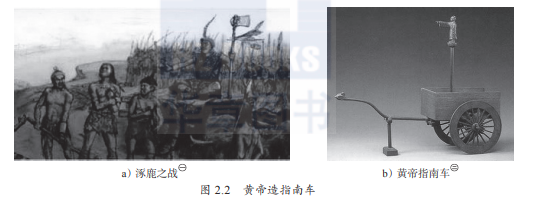

在中华民族悠久的历史中,上古时代就记载了自动机械装置——指南车,也称司南车、黄帝八卦车,是一种定向机器人,西周、汉、魏、晋等史书上都有记载。1936 年王振铎先生根据《宋史》记载复原了指南车模型[57],如图 2.2b所示。据《太平御览》记载,黄帝与蚩尤战于涿鹿九战九不胜,如图 2.2a所示。《古今注》记载:“黄帝与尤战于涿鹿之野,尤作大雾,军士皆迷,故作指南车以示四方,遂擒尤而即帝位。”指南车可以“车虽回运而手常指南”,在大雾中帮助黄帝军队打败蚩尤军队,赢得了战争的胜利。与指南针利用地磁效应不同,指南车不用磁性。它是一种利用机械传动系统来指明方向的机械装置。其原理是依靠人力或畜力来带动两轮的指南车行走,依靠车内的机械传动系统来传递转向时两车轮的差动来带动车上的指向木人与车转向的方向相反且角度相同,不论车子转向何方,木人的手始终指向指南车出发时设置木人指示的方向。指南车是否真的由黄帝造出,不可考证,但利用科学技术来战胜呼风唤雨的敌人,也从一个侧面说明中华民族在自然面前表现出了无限的智慧。

关于指南车的出现时间,其他说法还包括:一是《鬼谷子》中载,周公造指南车,为进贡的越裳氏指路;二是刘仙洲在《中国机械工程发明史》说,应以《西京杂记》记载为据,定为西汉;三是王振铎在《科技考古论坛》中引《魏略》证明,造指南车者,当以三国时马钧为可信[58]。

2.偃师造人

《列子·汤问》记载了一个有趣的故事——偃师造人,讲的是周穆王时期能工巧匠偃师制作能歌善舞且有面部表情的仿人偶的故事,故事很生动,原文如下:

周穆王西巡狩,越昆仑,至山。反还,未及中国,道有献工名偃师。穆王荐之,问曰:“若有何能?”偃师曰:“臣唯命所试。然臣己有所造,愿王先观之。”穆王曰:“日以俱来,吾与若俱观之。”

偃师谒见王,王荐之曰:“若与偕来者何人邪?”对曰:“臣之所造能倡者。”穆王惊视之,趣步俯仰,信人也。巧夫颌其颐,则歌合律;摔其手,则舞应节。千变万化,惟意所适。王以为实人也,与盛姬内御并观之。技将终,倡者瞬其目而招王之左右侍妾。王大怒,立欲诛偃师。偃师大慑,立剖散倡者以示王,皆傅会革、木、胶、漆、白、黑、丹、青之所为。王谛料之,内则肝、胆、心、肺、脾、肾、肠、胃,外则筋骨、支节、皮毛、齿发,皆假物也,而无不毕具者。合会复如初见。

从文字叙述看,偃师所造的仿人偶由革木等材料制作,不仅能歌善舞,而且与人长相相似,并具有丰富的面部表情。这个故事完全可以和现代科幻小说相媲美,图 2.3为根据故事绘制的情节图。“偃师献技”是在当时科技发展现实的基础上展开奇特想象而创作出来的[59]。偃师道“偃师造人,唯难于心”。抛开故事本身的寓意,现在科技制作娱乐型机器人,“心”(也就是能够与人沟通的智能情绪)依然是关键难题,也是未来制造智能娱乐型机器人的挑战。

西晋月支沙门法护在公元 285 年译的《生经》卷第三《佛说国王五人经》第二十四里的“机关木人”,与偃师造人故事情节类似[59]。这两个故事都是极尽幻想,在当时生产力情况下,欲制造活灵活现的机器人应该是不可能的,但 2000多年后这类仿人美女机器人却真的可以假乱真。

3.墨子和公输子

墨子擅长工巧和制作,擅长守城技术,在《墨子·备城门》中就记载着墨家发明的守城相关器械,包括连弩车、转射机、藉车等。

《韩非子·外储说左上》记载着关于墨子为木鸢,三年而成,蜚一日而败。公输子削竹木以为鹊,成而飞之,三日不下,公输子自以为至巧。子墨子谓公输子曰:“子之为鹊也,不若翟之为辖,须臾刘三寸之木而任五十石之重。”故所谓巧,利于人谓之巧,不利于人谓之拙。文中公输子即鲁班。图 2.4a为《秦时明月》中的墨家木鸢(《淮南子·齐俗训》载墨子制造木鸢可“飞之三日而不集”),图 2.4b为鲁班制作木鹊的场景。王充《论衡·儒增篇》有公输般造木人,御木车马,载母其上,一驱不还的传说[60]。“利于人谓之巧,不利于人谓之拙”道出了制作机械的目的,即服务人类生产、生活,提高生产效率,方便生活。

《礼记·檀弓》郑玄注:“俑,偶人也,有面目机发,有似于古人。”皇侃疏:“机械发动踊跃,故谓之俑也。”孔颖达正义:“刻木为人,而自发动,与生人无异,但无性灵知识。”《孟子·梁惠王》记载“仲尼曰:始作俑者,其无后乎?为其象人而用之也。”焦循正义:“《广雅》引《埤苍》云:‘俑,木人,送葬设关而能跳踊,故名之’。”上述古籍记载表明,春秋战国时期一种殉葬用的“俑”,是由简单机械发动能够自己转动跳跃的木人,是早期机器人的雏形[54]。

2.2.3 秦汉至南北朝时期“机器人”

秦末汉初,战乱频仍,科技发展一度停滞,关于“机器人”记载也极少。随着汉朝励精图治,生产力提升,科学技术得到较大发展。尤其到东汉,出现了王充这样的唯物主义哲学家,以及张衡和祖冲之两位大科学家和发明家,大大推动了数学和物理学的发展。齿轮传动系和凸轮机构得到发展,并被应用到各类自动机械装置中。东汉以末至南北朝时期,实现不同动作的机械木人十分丰富,有的用于生产(舂米木人、龙骨翻车),有的用于宗教宣传(木道人拜佛),有的用于表演(水转百戏、鼠市木人等),有的用于军事(木牛流马),而且记载丰富翔实。

1.秦汉之际的“娱乐机器人”

《西京杂记》中记载,汉高祖刘邦入咸阳宫,见宫中有 12 个铜人,在绳索拽动和空管鼓吹下,可演奏出各种乐曲,构造比较复杂[54]。

公元前 200 年,汉高祖刘邦亲率 32 万步兵北击匈奴,至平城(今山西大同东北),被匈奴单于冒顿围困于白登山(平城东)达 7 天之久,汉军断粮[54]。汉军陈平得知冒顿妻子阏氏所统的兵将是国内最为精锐剽悍的队伍,但阏氏善妒。陈平命令工匠制作了一个精巧的“木机器人”,并给它穿上漂亮的衣服,打扮得花枝招展,脸上擦上彩涂上胭脂,显得更加俊俏。然后把它放在女墙(城墙上的短墙)上,发动机关(机械的发动部分),这个“机器人”就婀娜起舞,舞姿优美,招人喜爱。阏氏在城外对此情景看得十分真切,误把这个会跳舞的“机器人”当作真的人间美女,怕破城以后冒顿专宠这个中原美姬而冷落自己,因此阏氏就率领她的部队弃城而去,平城化险为夷。唐人谢观将这则故事衍生为《汉以木女解平城围赋》,其中描写美女木偶为:“于时命雕木之工,状佳人之美。假剞劂于缋事,冩婵娟之容止。逐手刃兮巧笑俄生,从索绹而机心暗起。动则流盻,静而直指。似欲排君之难,匪惮陋容;如将报主之雠,无辞克已。既拂桃脸,旋妆栁眉。目成可望,肉视无遗。”这里将美女木偶写成了提线木偶。

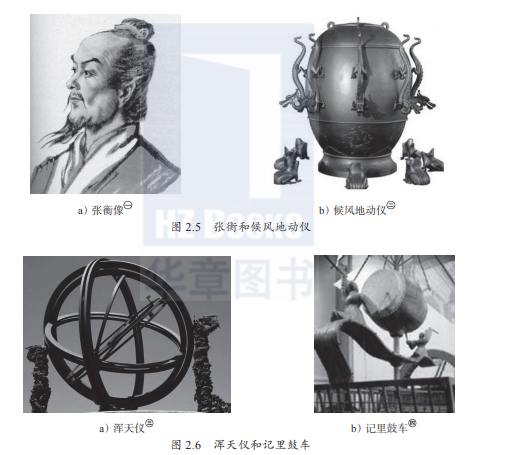

2.张衡及其自动装置

东汉关于自动机械装置的记载较多,其中最著名的就是张衡的地动仪。《后汉书·张衡传》对候风地动仪的制造和应用做了详细记载。

阳嘉元年,复造候风地动仪。以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。

中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。

如有地动,尊则振龙机发吐丸,而蟾蜍衔之。振声激扬,伺者因此觉知。虽一龙发机,而七首不动,寻其方面,乃知震之所在。

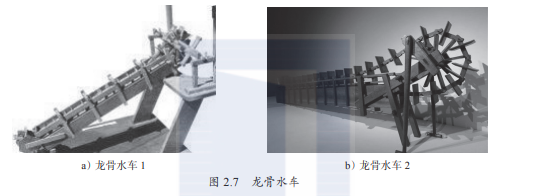

图2.5为张衡和候风地动仪。世界上地震频繁,国外真正用来观测地震的仪器直到 19世纪才出现。候风地动仪虽只限于测知震中的大概方位,但却领先世界科技约 1800 年。此外,张衡还制作了漏水转浑天仪(见图 2.6a)、瑞轮荚(可“随月盈虚,依历开落”,相当于今天的钟表)、指南车、独飞木雕、计里鼓车(见图 2.6b)等自动机械装置。漏水转浑天仪是一种水运浑象,梁代刘昭注《后汉书·律历志》采用“张衡浑仪”为题记载了浑天仪。浑天仪采用直径四尺多的铜球,球上刻有二十八宿、中外星官以及黄赤道、南北极、二十四节气、恒显圈、恒隐圈等,成一浑象,再用一套转动机械,把浑象和漏壶结合起来。它还有一个附属机构就是瑞轮荚。《古今注》里记载了记里鼓车,原文为:“记里车,车为二层,皆有木人,行一里下层击鼓,行十里上层击镯。”记里鼓车与指南车制造方法相同,所利用的差速齿轮原理早于西方 1800 多年[60]。

3.三国时期自动机械装置

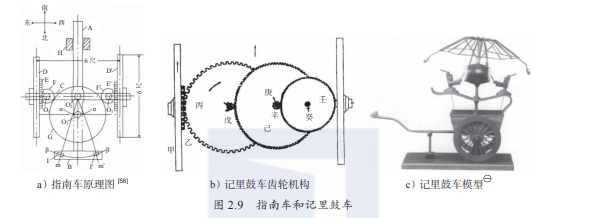

龙骨水车也称“翻车”“踏车”,因其形状像龙骨,故称“龙骨水车”,如图2.7所示,其约始于东汉。《后汉书·张让传》记载:“又使掖廷令毕岚……作翻车渴乌,施于桥西,用洒南北郊路。”虽毕岚负责,但翻车制作者却是马钧。翻车安放在河边,下端水槽和刮板直伸水下,利用链轮传动原理,以人力(或畜力)为动力,带动木链周而复始地翻转,装在木链上的刮板就能顺着水把河水提升到岸上,进行农田灌溉,经改进有畜力、风力和水力等不同版本。

马钧是我国古代科技史上最负盛名的机械发明家之一,他除了制造龙骨水车外,还将木质原动轮装于木偶下面,制作出水转百戏;制作出的轮转式发石机可连续发射石块,远至数百步;同时,还改进了本来笨重的织绫机、诸葛连弩和指南车。裴松之注《三国志·魏书·杜夔传》的注引西晋傅玄《傅子》卷5《马先生传》记录了马钧的发明事

迹[61]:有人献“百戏”于魏明帝,能设而不能动。于是马钧奉命加以改制,“以大木雕构,使其形若轮,平地施之,潜以水发焉(应用水利作为动力)。设为女乐舞象,至令人击鼓吹箫。作山岳,使木人跳丸、掷剑,缘桓倒立,出入自在,百官行署,舂磨斗鸡,变巧百端”。可见,马钧设计的机器木人构造相当精巧。

《三国志·诸葛亮传》记载,亮性长于巧思,损益连弩,木牛流马,皆出其意。《三国志·后主传》记载,建兴九年,亮复出祁山,以木牛运,粮尽退军;十二年春,亮悉大众由斜谷出,以流马运,据武功五丈原,与司马宣王对于渭南。《三国演义》中提到的木牛流马就是据此而联想出来的情节,其示意如图 2.8所示。

罗贯中在《三国演义》“司马懿占北原渭桥,诸葛亮造木牛流马”一章中,详细记载了造木牛流马的方法。

结合小说中情节,木牛流马由机关控制,可以自行运动,运送军粮,那种“剑天险峻驱流马,斜谷崎岖驾木牛”大破敌军的磅礴气势在《三国演义》得到生动描写。但是,从史料考证和当时技术推测看,诸葛亮制作的木牛流马仅是方便士兵运送军粮的工具,应该不具备自动长途行走功能。

《南齐书·祖冲之传》载:“以诸葛亮木牛流马,乃造一器,不因风水,施机自用,不劳人力。祖冲之所复制的木牛流马也没有流传下来。北宋陈师道记载,蜀中有小车,独推载八石,前如牛头;又有大车,用四人推,载十石,盖木牛流马也。”宋代高承《事物纪原》:“木牛即今小车之有前辕者,流马即今独推者。”所谓长途自动行走,纯属小说家言。新疆工学院(现新疆大学)王前在查阅古籍资料的基础上考证了木牛流马模型,于 1985 年制作了古籍中记载的“木牛流马”模型,并制成三架实物,到蜀道上试行[62]。

4.三国时期的指南车和记里鼓车

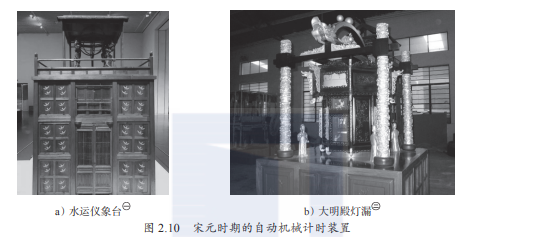

基于黄帝时代生产力水平限制,指南车系后人根据涿鹿之战而臆造的。到了三国时代,指南车则现行于世。《三国志》注引《魏略》记载,马钧奉魏明帝旨意造指南车。《宋书·礼志》记载张衡也曾造指南车,但孤证难断[58]。综合看来,马钧造指南车较可信,自此后经南北朝、唐宋等朝代不断得到改进和完善,可见于《南齐书·祖冲之传》《太平广记》和《宋史·舆服志》等文献。其中《宋史·舆服志》对宋代燕肃指南车做了详细记载。燕肃指南车的基本构造如图 2.9a所示[58]。

记里鼓车是我国古代自动计量道路里程的车辆,最早见于西汉刘歆所著的《西京杂记》。晋崔豹《古今注》则记载更为详尽:“记里鼓车,一名大章车,晋安帝时刘裕灭秦得之。有木人执槌向鼓,行一里打一槌。”《晋书·舆服志》和《宋书·礼志》也有记述。此后,在《南齐书》《隋书》《唐书》《宋史》和《金史》等典籍中,都对记里鼓车的构造原理有记载。《宋史·舆服志》对卢道隆记里鼓车做了详细记载,据此记里鼓车的齿轮机构可推断如图 2.9b所示。王振铎先生也复制了记里鼓车,如图2.9c所示。

《晋书·舆服志》载:“司南车,一名指南车,驾四马,其下制如楼三级;四角金龙衔羽葆,刻木为仙人,衣羽衣,立车上,车虽回运,而手常指南。大驾出行,为先启之乘。”《宋书·礼志》也载:“大驾卤簿,以次指南。”从晋代开始,记里鼓车与指南车成为姊妹车,作为天子大驾出行,象征威武皇权的先驱仪仗车辆[54,63]。

5.魏晋南北朝时期各类机械人

指南车和记里鼓车的出现表明魏晋时期我国齿轮传动系和凸轮机构已经发展得相当成熟,以此为基础的各类自动的木制(或金属)“机器人”被应用到各种环境中[54,61]。

东晋孙盛《晋阳秋》中记载:“东晋元帝大兴年间(318—321年),稀阳人(今湖南衡阳)区纯,深有巧思……造作木室,作一妇人居其中。人扣其户,妇人开户而出,当户再拜,还入户内,闭户。”除了“看门妇人”,区纯还制作了“鼠市木人”,原文写道:“又作鼠市于中,四方丈余,有四门,门内有木人。纵四五鼠于中,欲出门,木人辄推木掩之,门门如此鼠不得出。又作指南车及木奴,令舂谷作米。中宗闻其巧,诏补尚方左校。”

十六国时期后赵国君石虎在位期间(334—349 年),解飞制造宣扬佛教的檀车献给石虎。晋陆翔《邺中记》载:“石虎至性好佛,众巧奢靡,不可纪也。尝作檀车,广丈余,长二丈,四轮。作金佛像坐于车上,九龙吐水灌之。又作木道人,恒以手摩佛心腹之间。又十余木道人,长二尺余,皆披袭装,绕佛行。当佛前,辄揖佛。又以手撮香投炉中,与人无异。车行则木人行,龙吐水,车止则止。亦解飞所造也。”檀车上,有金佛、九龙吐水和道人拜佛,制作精巧。解飞还制造了舂车,《邺中记》记述道:“又有舂米木人,及作行碓于车上,车动则木人踏碓舂,行十里成米一斛……车止则止。中御史解飞,尚方人魏猛变所造也。”

《太平广记》引《皇览》记载:“北齐有沙门灵昭,甚有巧思。武成帝令于山亭造流杯池,船每至帝前,引手取杯,船即自住。上有木小儿抚掌,遂与丝竹相应,饮讫放杯,便有木人刺还。上饮若不尽,船终不去。”船上木人各种动作都由水力带动。灵昭还为北齐胡太后造七宝镜台,“合有三十六室,每户有一妇人执锁,才下一关,三十六户一时自闭。若抽此关,诸门皆启,妇人各出户前。”36 个机器妇人是一组同时动作的“机器人”。《河朔访古记》还记载了北齐黄门侍郎崔士顺在邺都华林园内造密做堂,“周回二十四架,以大船浮之,以水力激轮”。其堂分为 3 层,下刻木人 7 个,分别弹奏乐器;中层刻木僧 7 人,焚香礼拜;上层作佛堂,傍列菩萨卫士。

明代焦周著的《焦氏说楛》中记述:“近有发陆逊(三国时东吴的都督)墓者,丛箭出。又闻某墓,木人运剑杀人。”这里的“木人”大概就是前面提到的“俑”吧,还可运剑伤人。在《史记》《山海经》及赵无声的《快史拾遗》等书中,也有类似记载[56]。这类“丛箭出”“木人运剑”的情节常见于明清及后世的侠义小说中。

2.2.4 隋唐至宋元时期“机器人”

1.隋炀帝的“服务型机器人”

自隋朝开始,出现了更加复杂的“机器人”。隋代杜宝《大业拾遗记》记载,黄衮根据《水饰图经》,用木制成水饰,供隋炀帝玩乐。

“水饰机器人”与三国马钧水转百戏图、解飞木道人及灵昭木人所实现功能有诸多类似,但娱乐功能更加强大,完全是水转百戏的增强版,其机构也更加繁复巧妙。杜宝说,他本人曾奉敕撰《水饰图经》及检校良工图画,并与黄衮“于苑内造此水饰,故得委悉见之”。《隋书·经籍志》史部地理类有《水饰图经》二十卷,子部有《水饰》一卷,可证上述记述之真实性[61,64]。

《大业拾遗记》又记,隋炀帝造观文殿,为书堂各十二间,“每三间开一方户,户垂锦幔,上有二飞仙。当户地口施机,舆驾将至,则有宫人擎香炉,在舆前行。去户一丈,脚践机关,仙人乃下阁,捧幔而升,阁扇即开,书厨亦启,若自然,皆一机发动。舆驾出,垂闭复常”。在《太平广记》中有相关记载,这里所述自动“飞仙”,就是精巧的“机器人”[61,64],俨然是隋炀帝的“随身秘书”。

据《北史·柳传》记载:“柳,少聪敏,读书万卷,善属文。隋炀帝时,柳官拜秘书监。……进逢兴会,辄遣命之至,与同榻共席,恩比友朋。”柳少年聪慧,官拜秘书监,隋炀帝很喜欢他,时常召见。但遗憾不能在夜晚随时召来,于是隋炀帝令巧匠杜宝仿照柳形貌刻造一木人,内设机关,能起伏跪拜,并能同嫔妃们饮酒[64]。为了时时见到宠臣,隋炀帝就令人制造了这个貌似柳的自动木人,其荒唐也可见一斑。

2.唐朝时期的“机器人”

唐代开元初年的马待封,是一位精通机巧的工匠,曾制造了一台“机器人”梳妆台,专供皇后梳洗打扮。《太平广记》记载:“中立台镜,台下两层,皆有门户。后将栉沐,启镜奁台,台下开门,有木妇人手执巾栉至。后取已,木人即还。至于面脂妆粉,眉黛髻花,应所用物,皆由木人执,继至,取毕即还,门户复闭。如是供给皆木人。后既妆罢,诸门皆阖,乃持去。其妆台金银彩画,木妇人衣服装饰,穷极精妙焉。”皇后梳洗时,只要打开妆门,就有手拿毛巾、梳子的木妇人袅袅而出,恭恭敬敬地送给皇后,然后返回原地。当皇后梳洗完毕,手执香脂、香粉、眉黛、髻花的木妇人,依次出来供皇后化妆,最后,东西仍由木妇人拿进去,其门全部自动关闭。这些木妇人动作灵活、准确,衣饰华丽[61,64]。这个与隋炀帝飞仙有异曲同工之妙,但“机器人”如何判断“后妆既罢”呢?这些细节没有具体描述,或许是皇后自己关上门来表示“后妆既罢”。

《太平广记》和《海州志》记载了马待封为崔邑县县令李劲制造的一台催人喝酒的器具,名叫“酒山”。李劲宴请宾客时,如有人不及喝酒,“酒山”的门就会自动打开,穿戴整齐、衣饰华丽的“机器人”就会走出来,恭敬地劝人喝酒,直到喝完斟满之后,“机器人”才回到原地、其门自动关上。倘若再有人不及时喝酒,“机器人”又会重新走出来,表示劝饮。总之,至宴会结束,“机器人”都是依次而行,始终不乱一步[61]。

《朝野全载》还记载了唐朝开元年间,杨务廉“甚有巧思,尝于沁州市内刻木作僧,手执一碗,能自行乞,碗中钱满,关键忽发,自然作声云:‘布施!’市人竞观,欲其作声,施者日盈数千”。这个僧人模样的“机器人”,能学和尚化缘,钵中钱满(钱满或许是利用钱的重量来判断实现自动发声)后,自动收钱。柳州王据研制了类似水獭的“机器人”,可沉入湖中捉鱼[65]。《新五代史》中记载,五代十国时期的后周时(951—960 年),农具发明家用硬木刻造成木偶耕人,从事田园耕种,乡野众人叹奇。这或许就是最早的应用于农业生产的“机器人”。

隋唐时期出现的“机器人”都有固定使用的场合,或为皇帝服务,或为皇后服务,或为县令服务,或为僧人服务,可说是当时“服务型机器人”大全。张衡制造了第一台水转浑天仪(计时可算作公共服务),经过发展到唐代有了显著进步。据《新唐书·天文志》和《旧唐书·天文志》中记载,唐代天文学家一行在开元十一年(723年)与梁令瓒合作设计制造了一台“浑天铜仪”,采用自动木人报时装置(立木人二于地平上,其一前置鼓以候刻,至一刻则自击之;其一前置钟以候辰,至一辰亦自撞之),这与近代机械钟表史上出现的自鸣钟类似,可认为是世界上最早的一台自鸣钟[61]。

3.宋元时期的“机器人”

到了宋代,水运浑天仪的制造技术进一步提高,“报时机器人”自动化程度更高。宋代苏颂《新仪象法要》记载,巴蜀人张思训在公元 979 年造浑仪,把自动报时的“机器人”应用于天文仪器中,“为楼数层,高丈余,中有轮轴关柱,激水以运轮。又有直神摇铃扣钟击鼓,每一昼夜周而复始。又有十二神,各值一时,时至则自执牌盾,环环而出报时刻,以定昼夜之长短。至冬水凝,运行凝涩,则以水银代之”。这里所说的“直神”和“十二神”都是自动报时的“机器人”。

公元 1092 年,由吏部尚书苏颂主持,吏部守当官韩公廉设计制造了一座规模更为宏大的水运仪象台,苏颂还撰写了《新仪象法要》来介绍具体情况。该水运仪象台为木阁二层,第一层钟鼓轮上装有“拨牙”(相当于凸轮的传动部件),每一时辰开始,即有服绯衣木人于左门内摇铃。每一刻至,即有服绿衣木人于中门内击鼓。每一时正,即有服紫衣木人于右门内扣钟。又在木阁第四层设有夜漏金钲轮,上设夜漏更筹箭,每筹施一“拨牙”。每更筹至,皆有木人击金钲。苏颂和韩公廉制造的水运仪象台以及张思训制造的浑仪,都是利用水的恒定流转,发动水轮作间歇运动,以带动仪器运转。其复原品陈列于中国历史博物馆,如图 2.10a所示。李约瑟在《中国科学技术史》中说:“借此机会声明,我们以前关于‘钟表装置……完全是 14 世纪早期欧洲的发明’的说法是错误的。使用轴叶擒纵器重力传动机械时钟是 14 世纪在欧洲发明的。可是,在中国许多世纪之前,就已有装有另一种擒纵器的水力传动机械时钟。”

元代科学家郭守敬设计制造了结构非常精巧的大型水运自动钟,名叫大明殿灯漏。据《元史·天文志》记载:“高一丈七尺,内分四层:上层列置四神,旋当日月参辰之所在,左转日一周;次层为龙虎鸟龟之像,各据其一方,依刻跳跃,铙鸣以应于内;再次一层周分百刻,上列十二神,各执时牌,至其时四门通报,又有一人当门内,常以手指其刻数;下层四隅钟鼓钲铙各一人,一刻鸣钟,二刻击鼓,三刻敲钲,四刻击铙。时初时正皆如是。”郭守敬采用了四种不同乐器来报告时初或时正中的各刻的方法。大明殿灯漏复制品如图2.10b所示。

元人陶宗仪《元氏掖庭记》则说,元顺帝曾“自制宫漏,约高六七尺,为木柜藏壶其中,运水上下。柜上设西方三圣殿,柜腰设玉女择时刻筹,时至则浮水而上。左右列二金甲神人,一悬钟,一悬钲。夜则神人能按更而击,分毫无爽。钟鼓鸣时,狮凤在侧飞舞应节。柜旁有日月宫,宫前飞仙六人,子午之间,仙自耦进,渡桥进三圣殿,巳,复退位如常”。这种所谓“飞仙”“神人”,就是动作复杂、自动报时的“机器人”。《续资治通鉴》也记述了元顺帝所制的灯漏,后传至明初朱元璋时期[61]。《明史·天文志一》记载,明太祖平元,司天监进水晶刻漏,中设二三木偶人,能按时自击钲鼓。太祖以其无益而碎之。这里的水晶刻漏应该是元顺帝留下来的,但毁之于明太祖之手,令人惋惜[61]。

宋代沈括著的《梦溪笔谈》卷七中,记载了一种在宋代用来捕捉老鼠的“机器人”[56]。庆历中(公元 1041—1048 年)有一术士,姓李,多巧思。尝木刻一舞钟馗,高二三尺。右手持铁简(一种兵器),以香饵置钟馗左手中。鼠缘手取食,则左手扼鼠,右手用简毙之。这种双臂配合的“机器人”较之晋代捕鼠木人更先进。除捕杀老鼠的“机器人”之外,又有能工巧匠制造了从事固定重复工作的“机器人”,如专门担当看门、驱雀、恐吓野兽等任务,制作技术上有不同程度的改进[64]。宋代发展了各种儡戏,其中“水傀儡”由水力带动木偶表演,而且有乐队伴奏,有真人演员说白,道具增多[61]。

2.2.5 明清时期“机器人”

在明末姜准著《歧海琐谈集》卷七中,记述了黄子复做了个木人,可以给客人端茶送酒;还刻木犬会咬住客人的衣服,挽留来客出[55-56]。“山人黄子复,擅巧思,制为木偶,运动以机,无异生人。尝刻美女,手捧茶橐茶壶,自能移步供客。客举觞啜茗,即立以待;槖返于觞,即转其身,仍内向而入。又刻为小者,置诸席上,以次传觞。其行止上视瓯之举否,周旋向背,不须人力。其制一同于犬。刻木为犬,冒以真皮,口自开合,牙端攒聚小针。衔人衣裔,挂齿不脱,无异于真。”这段描述,实际上与前面隋唐时期提及的“服务型机器人”类似,从功能上看并没有提高多少。

宋濂《五轮沙漏铭》记载了明代詹希元创制五轮沙漏,称其“轮与沙池皆藏几腹,盘露几面,旁刻黄衣童子二,一击鼓,二鸣钲,亦运衍沙使之”。这并没有拓展苏颂、郭守敬等计时功能,只是改用沙漏驱动[64]。

明代中叶,著名机械专家王徵在未成进士之前,在家务农时,多制造“机器人”应用于生产或生活中,“多为木偶,以供驱策,或舂者,簸者,汲者,炊者,操饼杖者,抽风箱者,机关转捩,宛然如生。至收获时,辄制自行车以捆载禾束,事半功倍。”王徵对机械制造有多方面的重大贡献,他与传教士邓玉函(Johann Schreck)编写了《远西奇器图说录最》一书,较为系统地介绍了西方机械的专著[64]。

清代也有捕杀老鼠的“机器人”,例如湖南衡阳地区的工匠们制造了一个捕鼠器,周长丈余,内放香饵,开有四门,每门设有木制机器人守卫。老鼠进入器内偷食香饵,“机器人”即举椎截击,每门如此,使老鼠无法逃跑[64]。余庆远《维西见闻纪》中,则记载“机器人”捕捉虎豹[55]:“地弩,穴地置数弩,张弦控矢,缚羊弩下,线系弩机,绊于羊身。虎豹至,下爪攫羊。先动机发。矢悉中虎豹胸,行不数武皆毙。”

清代有一种可以书写文字的“机器人”,清高宗(即乾隆帝)八十寿辰(公元 1790 年)时,两广总督福文襄送一礼物,外形是一个小楠木匣[61,64]。把匣打开,有一木制小屋,屋内置屏风,前面放一木几,木几上陈列笔床、砚匣等物,发动机械,则有一个一尺高的少女“机器人”自屏风右边走出,用袖子慢慢擦木几上的灰尘,并注水于砚,拿墨磨之。墨既成,又从架上取朱笔一管,放在木几上,即有一个长胡子“机器人”从屏风左边走到木几边拿起笔,写“万寿无疆”四字;写完掷笔,仍从屏风左边返回;少女“机器人”则收去笔砚,放于原处,然后闩门而退。三天后,工匠对这套“机器人”进行了修理和改进。经过改进后,大胡子“机器人”可以书写汉文和满文对照的“万寿无疆”。

乾隆八十大寿恰处于欧洲钟表的繁盛时代,而道罗斯父子也在 1770 年前后在欧洲制作了机械玩偶。Jaquet Droz 钟表通过贸易销售到中国,且受到乾隆喜爱,那么道罗斯(Droz)父子制作的玩偶也一并传入中国的可能性极大,两广总督所送礼物极有可能是道罗斯父子机械玩偶的改造品。《清朝野史大观》也记载了这种书写文字的机器人。

现藏于北京故宫的“铜镀金写字人钟”即由瑞士钟表师 Jaquet Droz 制作并进贡给乾隆皇帝的。“铜镀金写字人钟”由四层阁楼式组成,底层是“写字机器人”,与计时部分机械不相连,是一套独立的机械装置,只需上弦开动即可演示。“写字机器人”单腿跪地,一手扶案,一手握毛笔,开动前需将毛笔蘸好墨汁,开启机关,“机器人”便在面前的纸上写下“八方向化,九土来王”八个汉字[66]。可见,“写字机器人”在清朝已不是个案,而且与同时代欧洲“写字机器人”是一脉相承的;也从侧面反映了欧洲Droz“写字机器人”流传之远,影响之深。

清朝故宫博物院藏有一种“自鸣钟”,扭转机关后,钟门即打开,走出一个“机器人”,磨墨伸纸,书写“万国来朝”四字,写毕返室内,钟门闭。清代科学家黄履庄喜出新意,作诸技巧。据黄履庄的表哥戴榕撰写的《黄履庄小传》记载,黄履庄掌握了发条制造技术,自制装有发条机械的“自动木人,长寸许,置桌上,能自动行走,手足皆自动,观者以为神”。制成自动木狗,“置于门侧,卷卧如常,惟人入户,触机则立吠不止,吠之声与真不异”。又制成由自动木人擎扇的“自动驱暑扇”,“不烦人力而一室皆风”。黄履庄在机械制造方面的突出成就,曾受到大数学家梅文鼎的热情称赞[64]。

乾隆二十九年(1764 年),西洋贡铜伶十八人,能演《西厢》一部。人长尺许,身躯耳目手足,悉铜铸成,其心腹肾肠,皆用关键凑接,如自鸣钟法。每出插匙开锁,有一定准程,误开则坐卧行止乱也。张生、莺莺、红娘、惠明、法聪诸人,能自行开箱看衣服,身段交接,揖让进退,俨然如生,唯不能歌耳。一出演毕,自脱衣卧倒箱中。临值场时,自行起立,仍上戏毯。这个西洋贡品多半出自中国工匠与西洋工匠的合作。

2.2.6 中国古代“机器人”总结

1.历代记载“机器人”的特点

从文献记载看,西汉之前记载的“机器人”散存于各类轶事故事中,故事都很生动,但明显是虚构夸张的。像偃师造人、黄帝造指南车都反映了古代先民对“机器人”的渴望和朴素幻想。而东汉以后,随着齿轮传动技术发展,一些可考证的机械机构被制造出来,一部分被用于公共服务,如地动仪、浑天仪;一部分被用于贵族娱乐,如水转百戏、拜佛道人等;还有一部分被用于军事,如木牛流马、指南车、记里鼓车等。

到了隋唐时期,大部分记载均属于服务型“机器人”,从水饰图经、皇后梳妆“机器人”,到行乞木僧,再到劝酒“机器人”。这不得不说与唐代思想解放有着莫大的关系。而到了宋代,类似汉代离奇幻想的“机器人”记载已经不见,像唐代追求安逸享乐的服务“机器人”也少见。但第一次出现了国家机关主动从事水运仪象台的设计与制造,并且领先于世界,且一直保持到元代。

前面述及明太祖朱元璋“以其无益”而毁掉了元代遗留的水晶刻漏,也许是巧合,但也就是明代以后,关于“机器人”的记载已经很少。从文献记载的种种迹象表明,从明朝中叶开始,随着国外传教士频繁到访中国,欧洲机械已经渗透到中国,而唐宋之前辉煌的自动机械技法没有得到保存和发扬。究竟是什么原因造成明代以后“机器人”(实际上是科学技术)的制造和发展中断了呢?

笔者认为,一方面是中国浩如烟海的史籍文献均出自文人之手(张衡、祖冲之也都是名噪一时的大文豪),没有形成系统的体系,各种制造工艺及理论都较凌乱,不利于继承和发展。这也是李约瑟讲的中国停留在经验阶段的原因。另一方面中国在宋代以后,封建主义进一步强化,尤其是政治和思想的专制化禁锢,统治阶级视某些机械机构(尤其供娱乐的机器人)为奇技淫巧、雕虫小技、伤风败俗等,使得机械机构为君子所不齿的小人之道,不符合正统的封建伦理哲学规范。这直接导致有识之士不致力于机械、物理、数学等方面的研究,因此宋代以后科学技术几乎没有任何发展,当然“机器人”也处于停滞状态了。而就在大明王朝封建专制的辉煌时期,欧洲却以文艺复兴为标志,开启了艺术和科学的大发展,形成较为完备的近代科学体系,为当今西方科学发展奠定了基础。

而到了清代后期,正史中少有记载这类自动机械装置,仅部分小说中对“消息”“机关”等有所述及。清代石玉昆小说《三侠五义》中提到冲霄楼铜网阵,就是一种自动机械装置,通过一系列传动实现对入侵者的杀伤。尽管是小说描述,但可反映出在宋代时期,军事上应用这类自动机械装置应该是常见的。后世的侠义类小说、评书,以及当代武侠小说都继承了《三侠五义》的传统,将“消息”“机关”等融入故事情节中。单田芳先生评书中几乎每一部都有类似“冲霄楼”的情节,对“机关”也描述得活灵活现。民国时期张杰鑫《三侠剑》中有“消息大王”贾斌久,精通机关暗器;常杰淼《雍正剑侠图》则详细刻画了一个外号“世界妙手、九尾宗彝”,名叫司徒郎的侠客,他为躲避师父庄道勤的追杀,到大西洋机器厂里做苦工,偷学西洋八宝转心螺丝消息埋伏。这也反映了清代中国民众对西方机械有所了解的事实。

当代著名武侠小说家金庸先生在其作品中也有述及,如《碧血剑》中金蛇郎君死后制作了精巧机关铁盒,可以射出毒箭,这类似《焦氏说楛》中陆逊墓里的机关;《笑傲江湖》中少林寺秘道内由机括操纵的铁人,且会少林武艺;《神雕侠侣》中杨过送给郭襄的生日礼物是两个会打少林罗汉拳的铁铸胖和尚。

2.记载可信度

我国古代关于自动机械装置的记录很多,但大部分仅有记载,且多数处于不懂科技人之手,不能确认其存在与否。文献中对这些装置的记载多以文字为主,没有明晰的图形或工程化语言,以致无法考证真伪,更无法仿制或复原,记载的可信度值得商榷。按照当时科技水平和文献可靠性,可以分为三类:可信的、不可信的和难断真假的。

第一类完全可信的,如苏颂和郭守敬制造的计时/报时装置,以及马钧指南车和龙骨水车、张衡地动仪、燕肃指南车、卢道隆记里鼓车等,以及明清时期的“写字机器人”等。第二类则不可信如偃师造人,应该纯属虚构寓言;而鲁班造木鸟、木女解平城围、木牛流马等事件可能真实存在,但记载关于“机器人”部分则脱离实际情况,属后世演义之作。第三类则难断真假,如马钧造水转百戏、隋炀帝水饰图经、皇后梳妆“机器人”及劝酒“机器人”等,从文献记载看,描述较为详尽,栩栩如生,而且从三国到唐初都有类似记载,应该确有其事,也确有其物。按照当时技术水平推断,也有可能出现这类精巧的机械装置,但是宋代以后文献不再记载(即使记载,也是作为寓言故事),因此难以断定其真伪。

无论是可以考证的古代自动机械,还是记载扭曲夸大的“机器人”,抑或是停留在幻想中的仿人或仿动物“机器人”,都是中华民族不断进取、敢于开拓的明证,而且有些器械还领先世界很久。回到偃师造人的故事中,“唯难于心”也是现代智能机器人的难点。今天使机器人更具“智慧”和“情感”的深度学习和人工智能理论也极其复杂。透过浩瀚如烟的文献,我们应该正视中国古代曾经有过“机器人”,甚至较为先进;也应正视我们辉煌过后的失落直到今天。

2.3 国外古代“机器人”记载

在古希腊神话中,对于人与神、半机械生命与机器人,没有完全清晰的定义。凡人与诸神之间有阿伽门农、忒修斯这样的半神,肉体与机器之间也仿佛存在着神秘的种族。控制自然生命的欲望使古希腊文化产生了“bio-techne ”的概念——一种传说时代的科幻生物技术。

(1)美狄亚的故事

希腊神话中有一个女法师美狄亚(Medea)掌握着魔法药物学和基因生物学。她在气雾缭绕的大锅(生命之锅)边进行着类似科学实验的操作。利用生物技术来制作机器人的想法大概由此而来吧。

(2)代达罗斯的故事

代达罗斯(Daedalus)是生命体和机械结合的先驱。他曾造出了一只像拥有完美程序侦察机一样的鹰,每天按时飞来啄食普罗米修斯的肝脏。还为伊阿宋造了一群喷火的机械牛来耕地。后来代达罗斯和儿子一起被关进了克里特岛上的迷宫中,为了逃出该岛,父子俩发明了飞行术,用羽毛、麻线和蜡造出了能够加在凡人身体上的机械双翼。

(3)赫菲斯托斯的故事

而火神、锻造之神赫菲斯托斯(Hephaestus)的“车间”里更是有着数不清的“机器人” “机械狗”,甚至是“人工智能”。长篇叙事诗《阿尔戈英雄记》中讲述了火神赫菲斯托斯的杰作——塔罗斯(Talos)青铜机器战士,被送往克里特岛后变成了一部杀人机器。

赫菲斯托斯还用黏土制造了潘多拉,并赋予她人类的特性,包括知识、感情和好奇心等。有了感情和知识的潘多拉,俨然就是今天的人工智能。

火神所制作的“机器人”要么是服务型,要么是战斗型的,要么就是拥有人类好奇心的人工智能型,均给“机器人”注入了知识和情感。

古希腊神话中的这些故事都很残忍、血腥和哀伤,无论是生物羔羊,还是仿生牛,甚至是塔罗斯和潘多拉,都为人类带去了灾祸和不幸。这些故事无疑展示了古希腊先民对超越自身生物学界限的渴望,千百年后却引发了人类与机器相结合的半机器人,甚至是生物型机器人的思考。

2.3.1 古希腊时期机械装置

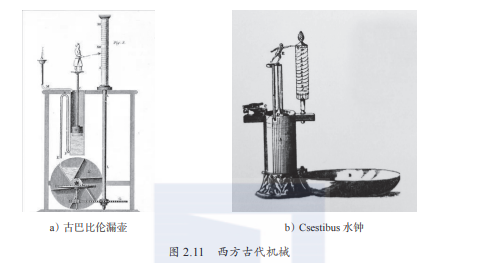

1400 年,古巴比伦人发明了利用水流计量时间的漏壶(如图2.11a所示),它被认为是历史上最早的机械设备之一,在此后的几百年里发明家不断改进,并传到了欧洲。

公元前3世纪,古希腊发明家戴达罗斯用青铜为克里特岛国王迈诺斯塑造了一个守卫宝岛的青铜卫士塔罗斯。公元前270年左右,古希腊发明家特西比乌斯(Csestibus)发明了一种人物造型指针指示时间的水钟,如图2.11b所示。亚里士多德也曾想象过类似“机器人”的功能:如果每一件工具被安排好甚或是自然而然地做那些适合它们的工作,那么就没必要再有师徒或主奴了。

在公元前 2 世纪出现的书籍中,描写过一个具有类似机器人角色的机械化剧院,这些角色能够在宫廷仪式上进行舞蹈和列队表演。

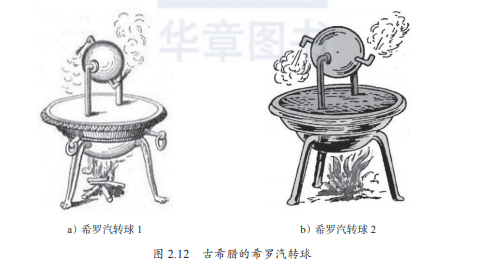

公元1世纪,亚历山大时代的古希腊数学家希罗(约公元10—70年)发明了以水、空气和蒸汽压力为动力的机械玩具——希罗汽转球,如图 2.12所示。它可以自己开门,还可以借助蒸汽唱歌,如气转球、自动门等。

2.3.2 14世纪之前的记录

公元 807 年阿巴斯王朝的哈里发送给了查理曼大帝一个他从来都没有在基督教世界见过的高科技产品——铜质的水钟。这个钟通过掉落在碗里的金属小球计算时间,十分精密。与平时用数字表达时间的钟表不同,这个钟用十二个机械小骑士来显示时间。他们会在准点跳出窗口向主人报告现在的时间,就像是掌管时间的忠仆。

公元十世纪中叶,意大利外交家克雷莫纳的鲁伊普兰(Luiprandde Cremona)记载了他在君士坦丁堡的拜占庭皇宫里看到的王座厅。皇帝君士坦丁七世坐在巨大的宝座上,宝座侧面有金狮守卫。如果皇帝需要,就可以让雄狮张开血盆大口发出慑人的吼叫。在王座厅的边上则有一棵栩栩如生的黄金大树,上面栖息着一些镀金的小鸟,它们都在咏唱着不同的歌曲。当鲁伊普兰在皇帝面前下跪时,皇帝的王座却升上了天花板,进入上一层房间,并换了一件外套。

克拉里的罗贝尔(Robert)是一个参加了第四次十字军东征的法国骑士,他在日记中记载了在一个跑马场里的铜质雕像,可以通过机械装置自动运动,甚至比骑士们还要敏捷。几个世纪之后,传教士在蒙古大汗的帐中发现,可汗的大帐边上有几只活灵活现的机器小鸟,唱的曲调甚至与自然界的真鸟别无二致。

13世纪,一位德国神父宣称自己做了一个基于行星学知识和神学的“机器人”,可以自如地应答别人的问题。同在13世纪的神学家马格努斯则自己制造了一个能蹦、能跳、能做家务的“机器人”。这个“机器人”服侍马格努斯和他著名的学生圣托马斯·阿奎那的生活。

1377 年,英王理查二世让金匠打造了一个可以活动的小天使,在加冕典礼上从天而降,给自己戴上王冠。加冕天使的控制权在金匠手里,像一个傀儡。除了实用性的“机器人”,欧洲宫廷里还有大量用于享乐的娱乐“机器人”。

1474 年,西班牙阿拉贡国王费迪南一世的宫廷上就出现了一群擅长恶作剧的娱乐型“机器人”。有的“机器人”打扮成小丑,在宴会上为客人们提供欢笑。有的机械装置则制造云雾,给在天花板上扮演神祇的“机器人”提供布景。

从文献记载看,欧洲在 14 世纪之前对于“机器人”的记载也很丰富,但较之中国文献记载要少,而且很大部分来源于神话传说。14 世纪以前出现的“机器人”记录大部分来自欧洲人的一些笔记中,或者是道听途说,或者是见闻经历,其真实性也无法完全考证。与中国隋唐时期类似,以贵族娱乐为主,同样缺乏理性分析和原理记述。但,无论是古希腊神话幻想,还是欧洲人笔记记录,都充斥了当时人们对自动机械的需求和期待。

2.3.3 15~18世纪期间的“机器人”

14世纪开始的文艺复兴不仅带来了文艺的飞速发展,也推动了科学技术发展。在机械领域,达·芬奇、伽利略、欧拉等科学家开始了零星的理论研究。欧洲钟表业拉开了近代机械制造业的序幕。1687年牛顿建立了经典力学理论,为机械运动分析和动力分析奠定了理论基础[67]。这一时期“机器人”逐步从古代幻想和笔记记录中走出来,更多的理性设计注入其中,出现了许多影响后世的机器人原型。

1.达·芬奇与“机器人”

莱昂纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)不仅是天才画家、雕塑家,而且也是杰出的机械工程师。达·芬奇长达 1 万多页的手稿(现存约 6000 多页)至今仍在影响科学研究,被称为一部 15 世纪科学技术真正的百科全书。

(1)达·芬奇设计的军事器械

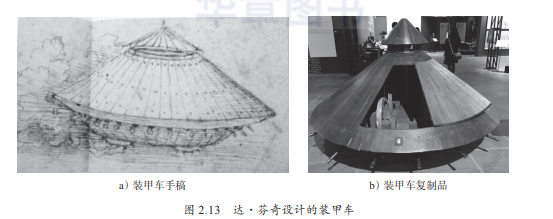

最有名的是装甲车(Armored Car)和机关枪(Machine Gun)。达·芬奇设计的装甲车由人力推动,表面覆盖层层金属板,其金属缝隙可以使得意大利士兵在用武器射击目标的同时避免遭受敌人炮火的袭击,其手稿图如图2.13a所示,复制品如图2.13b所示。在400 年后的第一次世界大战期间,装甲坦克成为逆转战争的关键武器。

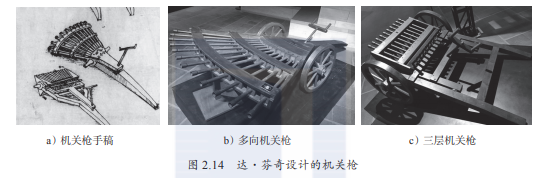

达·芬奇也设计了多种机关枪,其手稿如图2.14a所示。一种是多向机关枪,配有呈扇形排开的枪管,它们既能独立发射,也能同步操作,如图2.14b所示。机关枪下设有车轮,可根据敌军位置自由移动。士兵更可调校背后的曲柄,以改变飞弹的高度和轨迹。另一种是有三层弹壳管的机关枪,如图2.14c所示。这部机关枪有30支枪管,分三行安装在旋转框架上。当最上一行的十支枪管发射后,第二行枪管便会立即上弹,同时最底层也开始冷却。达·芬奇设计了数款具备多个炮管的武器,以提升发射频率,它们也成为现代机关枪的前身。

达·芬奇设计的武器均没有制造出来,但都对当时武器进行了改进,成为未来战场上的利器。在一定程度上,他所设计的武器并没有实现自动化,但其精巧的机械结构为后世新型武器问世提供了灵感来源。

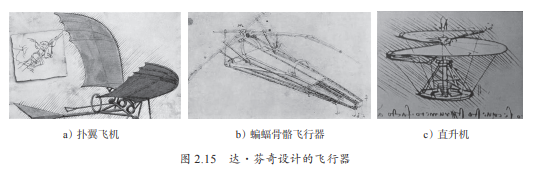

(2)达·芬奇设计的飞行器

1505 年,达·芬奇撰写了一份手稿,后被命名为《鸟类飞行手稿》,有数以百计的日记条目写到了人类和鸟类的飞行,精心勾勒了仿照鸟类和蝙蝠解剖骨骼的飞行器。仿生学的概念已经理性化地存在于达·芬奇的脑海之中。

图 2.15a为达·芬奇设计的扑翼飞机,左右两翼像鸟儿的翅膀,是仿生小鸟翅膀的,尾翼与两翼简单连接。莱特兄弟(Wright Brothers)制造的双翼飞机就借鉴了达·芬奇的设计。它还模仿鸟类和蝙蝠的解剖骨骼结构设计了一款飞行器,如图 2.15b所示。1493年他还绘制了直升机的草图,他提出用一个旋转的螺旋状机翼,将直升机带向天空,如图 2.15c所示。达·芬奇注释:如果这个装置是做成螺丝的形状,并以亚麻布为材料,再用淀粉糊将布料中的洞堵死,当它高速转动的时候,应该能螺旋式地升上天空。

尽管达·芬奇的设计中没有提到动力源的问题,但他对飞翔的向往,以及对鸟类飞行特点和身体结构的深入研究为飞机设计提供了科学的认识。

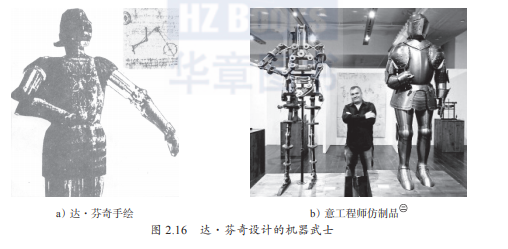

(3)达·芬奇的“机器人”设计

达·芬奇对人体骨骼、肌肉、关节以及内脏器官进行了精确了解和绘制。在1495年,达·芬奇在手稿中绘制了西方文明世界的第一款“人形机器人”,如图 2.16a所示。达·芬奇赋予了这个“机器人”木头、皮革和金属的外壳,用下部的齿轮作为驱动装置,由此通过两个机械杆的齿轮再与胸部的一个圆盘齿轮咬合,“机器人”的胳膊就可以挥舞,可以坐或者站立。再通过一个传动杆与头部相连,头部就可以转动甚至开合下颌。500多年后,意大利佛罗伦萨市“泰克诺艺术”公司的工程师们根据《大西洋古抄本》和其他手稿,耗时15年,终于根据其中的 16到 20张设计草图复制出达·芬奇 500 多年前的发明——“机器武士”,如图2.16b所示。

NASA机器人专家马克·罗塞姆(Mark Rosheim)花了五年时间重现了达·芬奇的骑士“Anthrobot”,并用钢铁制作了达·芬奇素描画中男性骨架的全部运动关节,找到了一种实现手腕全部动作的方法,为机器人拥有灵巧双手打下了基石。除此而外,达·芬奇还设计过能够自由漫步的机器狮。

达·芬奇认为不同机器有诸多共同元件,如滑轮、链条、小齿轮、弹簧、轴承及减震器等,指出机器数量可以无限,但所用部件却有限。解析元件基本原理,任何运动都可能实现[68]。后来发展起来的机械设计、机械原理等课程都是用来解析元件的基本原理的。同时,达·芬奇相信自动化是一门哲学,涉及人类解剖学、机械学和运动学等多学科知识,称达·芬奇是自动化先驱也不为过[68]。

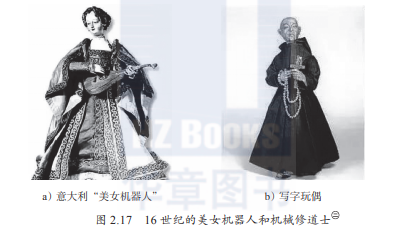

- 16 世纪以后的“机器人”

达·芬奇之后,1540 年意大利发明家 Gianello Torriano 制作了可以演奏曼陀林的“女机器人”,如图2.17a所示。这个“美女机器人”可为当时人们提供简单的娱乐,现陈列在维也纳艺术史博物馆中。

大约十年后,1560年左右,发明家兼钟表师Juanelo Turriano发明了机械修道士,如图2.17b所示。机械修道士高约 15 英寸,它的动力装置包括一圈圈的弹簧、铁制的凸轮和控制杆,还有隐藏在斗篷下的三个用于移动的小轮子。他能在四方形的范围内行走,有节奏地点头并时不时地举起右手敲打胸口,举起和放下左手将木质十字架和念珠戴到另一只手上,同时,他不时地把十字架带到他的唇边并亲吻它。这个人形机械装置看上去栩栩如生,像真正的修道士在虔诚地祈祷一样。机械修道士至今仍被陈列在华盛顿的史密森尼博物馆,而且它的所有功能完好无损。

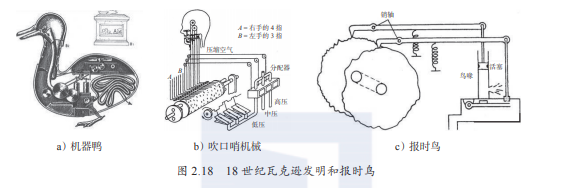

1738年,法国天才技师杰克·戴·瓦克逊(Jaques de Vaucanson)发明了一只机器鸭,如图 2.18a所示。它会嘎嘎叫、游泳和喝水,还会进食和排泄。瓦克逊的本意是想把生物的功能加以机械化而进行医学上的分析。瓦克逊还发明了一个能吹口哨的机械,其核心部件是一个滚轮,与现在音乐盒相似,示意图如图2.18b所示。

1770 年,美国科学家发明了一种报时鸟,如图 2.18c所示。一到整点,这种鸟的翅膀、头和喙便开始运动,同时发出叫声,它的主弹簧驱动齿轮转动,使活塞压缩空气而发出叫声,同时齿轮转动时带动凸轮转动,从而驱动翅膀、头运动。

18世纪的欧洲工匠师们(尤其是钟表匠)制作了许多机械玩偶。其中,最杰出的要数瑞士的钟表匠杰克·道罗斯(Pierre Jaquet Droz),他将自己毕生专研数学和机械所获得的知识传授给他的儿子亨利·路易·杰克·道罗斯(Henri Louis Jaquet Droz)以及徒弟简·弗莱德瑞·勒索特(Jean Frederic Leschot),三个人一同创作出了历史上最著名的三个机械人偶:作家、画家和音乐家(如图2.19所示)。

1768年他首先制造了“作家”人偶机器人,这个机器人高约两英尺。“作家”利用的主要是凸轮技术,凸轮随动机构根据不同凸轮让机器男孩的手臂做出各种动作。凸轮不仅控制男孩的每一次落笔,同时也精确地控制鹅毛笔在墨水瓶中蘸取墨水和下笔力度。“作家”内部配有纯手工制作的 6000 多个零件,理论上由凸轮控制的飞轮包含所有标点符号和字母(事先编程好的 40 个字母),可以以任意顺序排列组合,进而在纸上流畅地写出所有单词。

“作家”诞生之后,道罗斯与他的儿子和徒弟,基于同样的原理,一同制造了另外两个“机器人”。“画家”可画出四副不同的肖像画:丘比特驾驭着由一只蝴蝶拉着战车的情景、路易斯国王十五世、一只狗在空白处写着“Montoutou”(我的小狗)以及王室夫妇。“画家”也利用凸轮系统二维编码手部动作,使手部操控铅笔。同时,这个男孩可在椅子上移动,并且可定期清除笔上灰尘。

最后一个“人偶机器人”是个女孩——“音乐家”,她可以用风琴演奏 5 种不同的歌

曲。她像一个专门定制的由手指按压琴键的仪器。每个“机器人”的眼睛都会随着动作的变化而移动,同时,“音乐家”的胸部还可以随着演奏时的呼吸而起伏,就如一个真正的演奏家的姿态一样。这三个著名的人偶在历经西班牙等不同博物馆的收藏后,瑞士的纳沙泰尔博物馆于 1906 年获得瑞士政府补助将其购回,目前状态完好如初,已成为该馆的镇馆之宝,并定期展示。

道罗斯师徒的杰作很有可能在 18 世纪末就伴随着钟表被传入中国,前面述及的两广总督为乾隆贺寿就制作了一个可以写“万寿无疆”的“写字机器人”。

与欧洲自动玩偶类似,日本在江户时代(1603—1867年)也出现了利用钟表原理制作的机器玩偶。1662年,日本的竹田近江利用钟表技术发明自动机器玩偶,并在大阪的道顿堀演出。18世纪,若井源大卫门和源信改进并制造了端茶玩偶;田中久重设计了日本自动装置偶人的最高杰作——射箭童子,如图2.20所示。

1769年匈牙利人冯·肯佩伦(Wolfgang Von Kempelen)建造了“土耳其机器人”,它由一个枫木箱子和箱子后面的人形傀儡组成。它能自动而快速地下象棋,用复杂的齿轮和杠杆系统来移动棋子。肯佩伦带着它在欧洲各地表演,并战胜了当时的国际象棋高手。但在几年之后,这个骗局最终被揭穿:“机器人”之所以会下棋是因为箱子里藏着一个象棋大师。

14~18世纪的文艺复兴期间,“机器人”已经被理性地设计和制造出来,尤其以达·芬奇的天才设计和钟表师们精巧的制作,推动了自动机械装置大量涌现和快速发展。这一时期,欧洲记载的“机器人”已经非常丰富,而且多由专业人士记载描述,很多被留存下来或者可以复制,真实度较高。伴随着 18 世纪中叶出现的第一次工业革命,大规模工厂代替个体手工工场,预示着“机器”时代的到来。“机器人”也从“随心创意”和“巧匠心思”中剥离出来,逐步走向工业应用。

2.3.4 机器人“误入歧途”

梦想与现实是有差距的,对机器人而言,无论是古代中国先哲,还是欧洲的钟表匠们,都致力于制造一种类“人”的机器,以替代自己。但梦想照进现实的时候,才发现人真是一种复杂的生物体,想要模仿人实在有些困难。面对困难,人类总有解决的办法,不能替代自己,那就替代我们使用的工具吧。我们伟大的前辈们便从制造机器人的想法中解脱出来,开始制造机器,机器人便“误入歧途”,进入工业领域。

1765 年,哈格里夫斯(James Hargreaves)发明了珍妮纺纱机(Spinning Jenny),标志着工业革命的开始。随着纺织业发展需求,1779 年克隆普顿吸收了阿克莱水力纺纱机和珍妮纺纱机的优点,发明了骡机(Mule),可同时纺 400 个纱锭,大大提高了纺织生产的效率。瓦特改良蒸汽机则为工业注入了新动力,加速了工业发展进程。

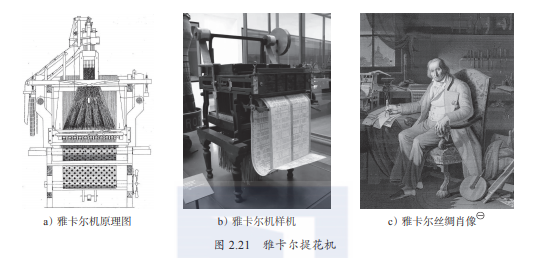

1804 年,法国丝绸织工约瑟夫·雅卡尔(Joseph Marie Jacquard)发明了具有划时代意义的雅卡尔提花机(Jacquard Loom),采用穿孔卡片控制花样,预先根据设计图案在卡片上打孔,根据孔的有无来控制(相当于二进制),工作效率提高到老式提花机的 25 倍,图 2.21a和图 2.21b分别为雅卡尔提花机原理图及其样机。雅卡尔本人的丝绸肖像便是雅卡尔提花机的杰作,使用了 24 000 张穿孔卡片才制作完成,如图 2.21c所示。

雅卡尔提花机的发明得益于 Basile Bouchon 及他的助手 Jacques de Vaucanson 和 Jean-Baptiste Falcon 采用穿孔纸带控制织机的思路,雅卡尔只是将纸带换作了薄木板。英国数学家、计算机之父查尔斯·巴比奇(Charies Babbage)基于雅卡尔提花机卡片存储信息原理,于 1822 年设计了一台机械式计算机,名为差分机(difference engine),后来又设计了更为复杂的分析机(analytical engine),但由于体积和投资庞大,并没有完成制作。

1893 年,加拿大摩尔设计的能行走的“机器人安德罗丁”,以蒸汽为动力,如图

2.22a所示。1898 年,尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)在纽约麦迪逊广场花园展示了基于遥控技术的远程自动操作装置,即无线电遥控船,如图 2.22b所示。随着欧洲工业革命开始,自动机械装置充斥各个行业,也使人类文明向前迈一大步。

1928 年,W. H.Richards 发明了一个人形机器人埃里克·罗伯特(Eric Robot),它内置了马达装置,能够进行远程控制和声频控制。同年日本生物学家 Makoto Nishimura 研制出了日本第一个机器人Gakutensoku。1933 年,世博会上展出了由纽约动物机器人小公司Messmoreand Damon 制造的“奶牛机器人”,可模拟挤奶动作,如图 2.23a所示。1939 年瑞典发明家 August Huber发明了“电波机器人”,如图 2.23b所示。虽然这个机器人比例不协调,但可以通过接收电波指令实现行走。

自文艺复兴开始,欧洲建立了较为完备的近代科学体系;至第一次工业革命,热力学被广泛应用到各类机械当中,推动了工业的快速发展。脱离古代先民的幻想,利用机械理论来构建推动产业发展的机器人成为 18 世纪以后欧洲机器人发展的特点。伴随着第二次工业革命开始,电磁作用也被用于机器人的制造。以安德罗丁蒸汽机器人和特斯拉遥控船为标志,机器人逐步走近工业生产,成为各领域产业向自动化和智能化发展的有力推手。人类越来越厌烦于自己在嘈杂、肮脏的工厂里操作机器,热切地希望制造一种能够代替自己操作机器的“机器”,从而解放出来,去追求更多的欢乐和幸福。机器人就这样被我们“扔”进工厂,挣扎在机器和人之间。

2.4 现代机器人幻想

进入19世纪中叶,欧洲出现了科学幻想派和机械制作派。从那时起,对自动机械装置的科学幻想和实体制造就进入一个新的阶段。古代的纯真幻想变成了基于科学的“幻想”,并试图从机械学、生理学等科学角度上说明机器人出现的合理性;而制造机器人也是基于当时的物理学理论、机械学理论、电学理论及热力学理论,进入基于应用的机器人制造理性阶段。

如前所述,“Robot”一词的出现时间比真正的机器人出现还早,它首先出现在科幻小说中;而当代科技更丰富了对机器人的想象空间。本节将从科幻小说、电影作品中发掘现代科技下我们对机器人的幻想和期待。

2.4.1 科幻小说中的机器人

被认为是世界上第一部真正意义上的科幻小说《弗兰肯斯坦》 (Frankenstein)就讲述了生物学家Frankenstein制造生物型怪物机器人的复杂心路历程,对人类制作机器人(尤其是生物型机器人)进行了深刻反思。

1881年,意大利作家卡洛·洛伦齐尼(CarloLorenzini)写出了《皮诺曹》(Pinnochio),讲述了提线木偶变成真正男孩的故事。在一定程度上,这为后来机器人获得生命的文学主题奠定了基础。《未来的夏娃》《罗萨姆家的万能机器人》以及阿西莫夫的作品都是类似机器人获得生命的主题。

1.《未来的夏娃》

1886 年,法国作家利尔·亚当代表作《未来的夏娃》就描述了聪明美丽的机器人An-droid(安卓),图 2.24为该书的封面。《未来的夏娃》是 19世纪科学幻想派的代表作之一。书中描写一位与爱迪生同名的大发明家,他利用电学原理制作了一个完美的女人,聪明又美丽,更有智慧,但是她毕竟只是机器人,人性、灵魂和科学的矛盾碰撞就导致了一场类似浮士德的悲剧。作者也精心地将人的特质赋予机器人,并且考虑到了生命系统、人造肌肉、人造皮肤、人造骨骼,以及材料、运动、生物等技术可能对机器人的影响。

《未来的夏娃》影响巨大,一百多年后押井守的《攻壳机动队》即以本书为创作原本。安迪·鲁宾还以本书女主角名字为手机系统命名。

2.阿西莫夫的机器人

1920年,捷克作家卡雷尔·恰佩克创作了《Rossum’s Universal Robots》(罗萨姆家的万能机器人),使“机器人”一词逐渐流行。但是,美国作家阿西莫夫创作了一系列科幻小说,为机器人世界构建了一套合理秩序。他的机器人作品包括《银河帝国 8:我,机器人》(序曲,机器人短篇集)(1950~1982)、《银河帝国 9:钢穴》(1954)、《银河帝国 10:裸阳》(1957)、《银河帝国 11:曙光中的机器人》(1983)和《银河帝国 12:机器人与帝国》(1985)等。图2.25为《钢穴》的剧照。

阿西莫夫的《基地系列》《银河帝国三部曲》和《机器人系列》被称为“科幻圣经”,他在其作品中构建了机器人世界的合理秩序,体现了严谨思辨的思维,并提出了著名的机器人学三定律,成为现代机器人学的基石。一些机器人方面的电影均改编自阿西莫夫的作品,阿西莫夫的机器人系列科幻小说对未来的科技地位和人类命运展开思考,更多表现出对科技和人类未来的担忧[69]。

2.4.2 电影作品中的机器人

随着电影电视的流行,越来越多关于机器人的电影电视作品被搬上银幕,不仅受到青少年的喜爱,也受到更广泛人群的喜爱。前面提及的《I,Robot》,以及家喻户晓的《变形金刚》和《终结者》等,都不断创造着票房的奇迹;甚至《金刚狼》系列和 2009 年上映的《阿凡达》中的情节也透视着机器和人的融合与进化。

最早一部关于机器人的电影出现在 1926 年,即导演 Fritz Lang 拍摄的无声电影《大都会》(Metropolis)。影片中有一个女性机器人,也是第一个登上大银幕的机器人。

1.《星球大战》

由美国导演乔治·卢卡斯拍摄的系列科幻电影《星球大战》 (Star Wars),自20世纪70 年代进入人们视野。《星球大战》有两个著名的机器人R2-D2 和C-3PO。R2-D2 是一个典型的机智、勇敢而又鲁莽的宇航技工机器人,如图2.26a所示。R2-D2 不止一次在关键时刻扭转乾坤,0.96m高的身体里有一个装着各种工具的附加臂,使他成为一个娴熟的太空船技工和电脑接口专家。

C-3PO是由沙漠行星塔图因上一个九岁的天才阿纳金·天行者用废弃的残片和回收物拼凑而成的,如图2.26b所示。天行者打算让这个自制机器人帮助他的妈妈施密。在材料有限的情况下,阿纳金没有给 C-3PO 制作外壳,他的零件和线路都暴露在外,所以 C-3PO不得不生活在“赤裸”的羞耻之中。

2.《变形金刚》

《变形金刚》(Transformer)是史上最成功的商业动画之一,改编自日本 Takara 公司的戴亚克隆和微星系列,其动画如图 2.27所示。《变形金刚》讲述了来自赛博坦星球由擎天柱率领的汽车人与威震天率领的霸天虎之间为信仰而战的系列故事。相信一部《变形金刚》一定能勾起许多人少年时的美好回忆。

因其在动画上取得的巨大成功,美国派拉蒙公司于 2007年推出了真人版《变形金刚》,其电影海报如图 2.28所示。凭借《变形金刚》的巨大商业吸引,派拉蒙公司连续在 2009 年推出了《变形金刚 2》,2011年推出了《变形金刚3》,2014年推出了《变形金刚4:绝迹重生》,2017 年推出了《变形金刚 5:最后的骑士》,都取得商业上的巨大成功。无疑,派拉蒙的系列电影卖点就是变形机器人,也是少年人心中永不磨灭的机器人梦。

《变形金刚》中机器人化身汽车,具有生物化的心理,是人们对机器人和汽车的双重热爱下的幻想。而美国格伦·A.拉森1982 年制作的《霹雳游侠》(Knight Rider)则是现实版的汽车机器人(或智能汽车)。故事讲述孤胆英雄 Michael Knight(如图2.29a所示,由David Hasselhoff 饰演)驾驶着高度人工智能的跑车 Kitt(如图2.29b所示)制裁犯罪分子的惊险历程。

智能汽车Kitt 拥有高度人工智能,其大脑是一块“Knight 2000”微型处理器,可以像人一样思维、学习和交流,甚至精通多国语言。它拥有高强度外壳,采用特殊材料制造,外覆高分子保护层,能耐高温,可抵御子弹射击,且轮胎防弹。Kitt 的驱动系统采用工业附加(前置、后置)加力燃烧室的涡喷发动机,制动装置是电磁高真空盘式制动器。同时还有语音合成器、变形均衡器、声音均衡器、嗅觉传感器和微扫描器等。这些配置完全不是凭借想象可以做到的,而是根据当时科技程度做出的科学猜想。

在今天看来,当材料、动力、传感、通信系统和人工智能等发展到一定程度,Kitt 完全可以在未来实现(相信导演当时也预知了它的可实现性)。而在 2008 版的《Knight Rider》中则更清晰地引入了超级互联网,使 Kitt 成为网络化汽车,这无疑是互联网技术发展影响了导演和编剧的思维。在一定程度上,《Knight Rider》不是一部简单的科幻电视剧,而是基于当时科技水平下对未来智能汽车技术可实现性的预测。

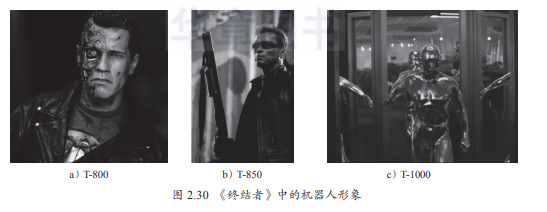

3.《终结者》系列

提起《终结者》(The Terminator)可谓是家喻户晓,导演詹姆斯·卡梅隆将奇幻的想象和科技的理性有机地结合在一起,创造了 T-800 系列令人心折的机器人英雄形象,如

图 2.30所示。剧中,施瓦辛格成功演绎了孤胆英雄机器人的形象,讲述了从未来返回到现在的机器人 T-800 如何拯救人类精英的系列故事。不仅施瓦辛格扮演的 T-800 给观众留下深刻印象,《终结者2:审判日》中拥有超强变形能力的经典反派液态金属机器人 T-1000(见图2.30c)也给观众留下了深刻印象。

著名电影杂志《电影周刊》在评选 20 世纪最值得收藏的一部电影时,此片以最高票数位居第一。这部电影居然是一部早在 20 世纪末就拍摄完毕的科幻片,这在电脑特效技术已经相当完善的 2017 年可谓一大新闻。

《终结者》自1984 年上映后,取得了巨大商业成功,后面推出了系列电影,包括 1991年的《终结者2:审判日》、2003年的《终结者 3》、2009年的《终结者 2018》、2015年的《终结者:创世纪》等。

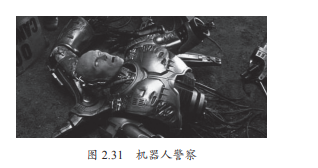

与《终结者》类似,1987 年上映的

《机器人警察》(RoboCop)讲述了一个人类与机器的结合体执行警察任务的故事,如图 2.31所示。《终结者》系列反映了新材料、人工智能在未来机器人中的可能应用,在一定程度上反映了未来机器人可能的发展方向;而《机器人警察》则反映了机器人与生物技术融合的趋势。

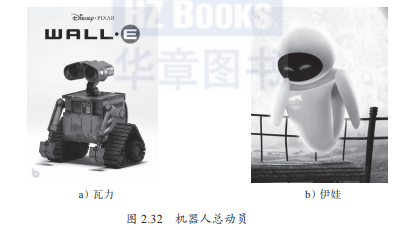

4.《机器人总动员》系列

2008 年,导演安德鲁·斯坦顿推出了《机器人总动员》,图 2.32为动画中的瓦力和伊娃。故事讲述了地球上的清扫型机器人瓦力偶遇并爱上了机器人伊娃后,追随她进入太空历险的一系列故事。影片的全球票房累计超过 5.3 亿美元,曾获得第 81 届奥斯卡最佳动画长片奖。

这部动画片反映了未来机器人在家务和其他服务业中普遍应用的趋势,而越来越智能化的服务型机器人也可能引发一些不可预期的后果,更多地反映了机器人与机器人之间,以及机器人与周围环境之间的伦理问题。《机器人总动员》以轻松幽默的手法,描述了一个充满欢乐和历险的机器人故事。

5.机器人伦理情节电影

在《机器人总动员》之前,2001 年斯皮尔伯格就上映了《人工智能》(Artificial Intelli-gent),如图 2.33所示。影片讲述 21世纪中期,人类的科学技术已经达到了相当高的水平,一个小机器人为了寻找养母,为了缩短机器人和人类差距而奋斗的故事。小机器人智能程度极高,已经不再追求任何实用性,而是更多地联系人类情感,反映出未来如何处理机器人与人类之间情感的问题,即机器人与人类之间的伦理问题。

2015年,亚力克斯·嘉兰推出了《机械姬》(ExMachina),讲述了人工智能“艾娃”的故事,如图 2.34所示。故事梗概为:一名神秘的亿万富翁内森邀请赢得公司幸运大奖的程序员格里森到他的别墅共度一周。这栋别墅隐匿于林间,但它其实是一座高科技研究所。在那里,格里森被介绍给名为“艾娃”的人工智能机器人,原来他被邀请到这里的真正目的是针对艾娃进行“图灵测试”。

实际上,这一系列影片都反映出未来机器人与人类如何相容共处的问题。随着机器人智能程度的提高,尤其在与人类交流过程中,如何处理机器人伦理、人与机器人伦理等问题,都会上升到社会问题,成为科学家和社会学家共同关注的焦点。

反映机器人与人类情感纠缠的影片还包括韩国导演郭在容2008年导演的《我的机器人女友》以及法国导演克里斯·哥伦布1999年导演的《机器人管家》,如图2.35所示。这两部影片都讲述了机器人与人类发生的爱情故事,并且通过情感感化,机器人转化成了人类。同样,它们都反映了未来机器人与人类之间的伦理问题,以及可能面对的人类与机器人之间的情感问题。

6.日本动漫机器人

日本的动漫世界驰名,关于机器人动漫也很多。动画中的机器人设定有两类,分别为超级机器人(Super Robot)与真实机器人(Real Robot)。超级机器人系列一般指具有强大作战能力的机器人,如早期的《铁臂阿童木》,如图 2.36a所示,这部动画作品在中国可谓家喻户晓。超级机器人源自《魔神 Z》(如图2.36b所示)中的歌词“超级机器人,魔神 Z”。《铁人28号》也是超级机器人系列的典型代表,如图 2.37a所示。《铁人 28 号》是横山光辉 1958 年出版的同名漫画作品,故事讲述在太平洋战争末期,为解决日本军士兵不足的问题,军部要求金田博士和敷岛博士制作可让日本军起死回生的秘密兵器——铁人 28号。但是机器人完成后,战争却结束了,几经波折金田博士的儿子金田正太郎得到了 28 号的无线操控器,并开始用于打击犯罪组织恶势力,守护和平。这个漫画后来于 1959 年制作成广播剧,1960 年后陆续有拍摄真人特摄版、动画及真人版电影的日本机器人科幻作品,动画版则是日本动画史上的首部巨大机器人动画。

相对于超级系列,真实机器人的设定比较重视科学之壁垒,最著名的就是《机动战士高达》系列,如图 2.37b所示。《机动战士高达》是日本机器人动画变革的先驱,以及开创后世“写实机器人”动画潮流的著名动画作品。

然而更加知名的《阿拉蕾》和《哆啦 A梦》(如图 2.38所示),则游离在超级系和真实系之外,不再是以战斗为主线的机器人。他们以一种轻松、幽默的状态呈现在我们的面前,给我们的童年留下挥之不去的印痕。日本动漫机器人甚至还包括下面要提到的《圣斗士星矢》,其动漫之所以如此繁盛,也折射出了当时日本工业界、学术界及整个日本社会对机器人的热捧。在一定程度上,正是这种机器人幻想的刺激才造就了日本“机器人王国”的地位。

7.类外骨骼动画作品

20世纪80 年代风靡全球的一部漫画/动画作品《圣斗士星矢》,以希腊神话为主要背景,并融合了印度、埃及和中国等古代传说,其中圣斗士需要穿上相应战斗衣来发挥其威力。动画中的战斗衣包括青铜圣衣、白银圣衣、黄金圣衣和神圣衣等,如图 2.39所示。圣衣与今天所说的外骨骼机器人有类似作用,穿上它就可以提升“小宇宙”,发挥更大的战斗威力。

在《圣斗士星矢》之后,诸多类似的动画涌现。如《美少女战士》,女孩穿上水手服就成为保卫地球的美少女战士,如图 2.40a所示。《猪猪侠》等也是穿上甲胄之后变成一只大老虎,超强的战斗力吸引了不少小朋友,如图 2.40b所示。

所谓“圣衣”,不仅是一层保护身体的甲胄,而且与穿戴者性格相关,可提升战斗力。那么,将外骨骼机器人与脑机接口技术结合,让战士穿上类似圣衣的甲胄机器人,不仅可提高其战斗耐力,也可随心所欲发挥个人超能力,甚至加上某种特技(可针对不同场合,如喷火、凝冰等技能)——这或许可能为未来“超级士兵”提供一种可能。而这个机械甲胄在电影《钢铁侠》中的表现则更具真实性,如图 2.41所示。《钢铁侠》中对能源提供、铁甲材料等都做了较为科学的设想,但没有融合人机接口技术,进一步做到“人甲合一”,若加上盔甲自我修复功能材料的设想,岂不是与圣斗士“圣衣”有异曲同工之妙。未来科技实现神话中的“圣衣”幻想是完全有可能的。

2.4.3 科幻作品中的技术反思

科幻小说和电影中的人形机器人在现实中称为仿人机器人,即模仿人的形态和行为。但科幻作品中的人形机器人与仿人机器人是有明显差异的[70]。科幻作品中的机器人是理想化机器人,势必脱离当前技术发展水平,甚至违背现有科学逻辑。现代科学技术范畴内的仿人机器人涉及运动学、动力学、驱动、传感、通信等技术限制,而科幻人形机器人则形态万千,功能复杂多样[71]。

人类为什么创造机器人?从古代先民的幻想和创造中,我们可以得出一个朴素的理由,就是拓展人类自身的某些功能,突出其服务型和工具型的功能。随着机器人技术发展,机器人功能性想象也从原始的服务型、工具型逐步向情感需求领域拓展。前述科幻作品中机器人大体可分为三类:服务型、情感型和战斗型(实际上战斗型也是服务型)[71]。另一类结合生物型机器人也占据着大屏幕,如《金刚狼》《蜘蛛侠》《阿凡达》,甚至是《超人》系列,由生物变异(或通过某种生物与机器的融合技术)而使人具有超能力,也在一定程度上反映了生物与机器的融合趋势,或许我们真的可以利用机器来拓展自身的某种超能力。

从国内外科幻小说和影视作品来看,现代人同古代先民一样,对机器人的“人性”依然保持着无限幻想和期望。不同的是,现代科幻作品融入了现代科技元素,也充满着对机器人未来发展的热切希望和潜在忧虑。基于现代机器人技术可以预测,信息技术、人工智能、生物技术、网络技术、新材料技术和脑机接口技术必将使机器人向着智能化、拟人性化方向发展。

今天的机器人是从古代幻想“机器人”中脱离出来的,相信未来机器人也将从今天的幻想中走向现实。科学技术就是在持续不断的向往和畅想中前进。从幻想中诞生的机器人在今天依然被幻想。偃师造人反映了科技水平低下时期的朴素科学幻想,而魁伟的变形金刚也反映了当代科技发展可能前进的方向。塑造一种类似我们自己的生物,是人类自我认可的一种明证。但幻想终究是幻想,不能成为现实,在现实的科学技术面前,幻想也会打折扣,而折扣的结果就是制造不出自我,就制造一种可以替代自我的机器。如此说来,机器人便是人类幻想与科学技术现实妥协的一个产物。

2.5 本章小结

内容总结

在“机器人”一词出现之前,“偶”和“机械玩偶”作为机器人的代名词,显然不是为了凸显其机器的含义,而是凸显“人”的含义。从历史角度看,无论东方还是西方,机器人都出现在一些轶事或者神话中。而在 21 世纪,我们依然没有停止编造更加富有人性的机器人故事。从古至今,人类幻想的就是“人”,而不是“机器”。

本章系统地回顾了国内外机器人的起源及发展历史。在中国古代浩如烟海的文献中,记录“机器人”的古籍文献也很多,从偃师造人到浑天仪,无不显示中华民族先进的文明和智慧。

从先秦开始到唐宋时期,我国古代“机器人”记载非常丰富,其内容包括各类传说轶事、天文气象设备、宫廷大众娱乐、军事器械等,也从侧面体现出中国在漫长的历史中创造出的灿烂科技文明。到了明代,关于“机器人”的记载就很少了,仅见于一些故事、传奇小说中;到了清代,西方科技渗透到中国,而国人自制“机器人”则已罕见。不得不说,中国没有形成系统的科学和技术理论体系,关于“机器人”的记载大多数难以复原,使得“机器人”发展出现中断。

纵观全世界,古希腊文明记载了很多关于机器人的传说,欧洲古代也出现了很多自动机械装置。但文艺复兴后,西方科技迅猛发展,并且形成了完备的科学和技术体系,诸多科学家和发明家真正投入到机器人的制作中,并将机器人带入工业领域。随着工业化进程深入,机器代替了人力,正是机械化和自动化催生了工业机器人。

古代“机器人”科技在今天看来幻想成分多,实用成分少。当前,人类更是大开脑洞,在小说和影视剧中注入了科幻魅力,拓展着人类对未来的期待和渴望。回顾古今中外机器人发展的历史,我们应该相信人类创造的无穷力量,更应该相信中华民族可以创造未来人类的辉煌。

问题思考

- 结合李约瑟问题,反思中国为什么能够长期领先世界文明,创造出辉煌的中华文明? 同时思考为什么进入明清时代,中国科技发展落后于西方?

- 古代“机器人”记载中可信度究竟有多大?你认为哪些记录可信,哪些记录不可信?试查阅资料,举例说明更多的关于机器人的记录。

- 欧洲进入文艺复兴以后,“机器人”的制作和设计进入理性化时代,尤其是手表工业推动了自动机械的发展。结合本章内容,举例说明欧洲钟表工业对机器人制作的推动作用。

- 现代科幻小说和影视剧有许多关于机器人的情节,请讲述你最喜欢的关于机器人的影视剧或者小说,并讲述其故事情节。