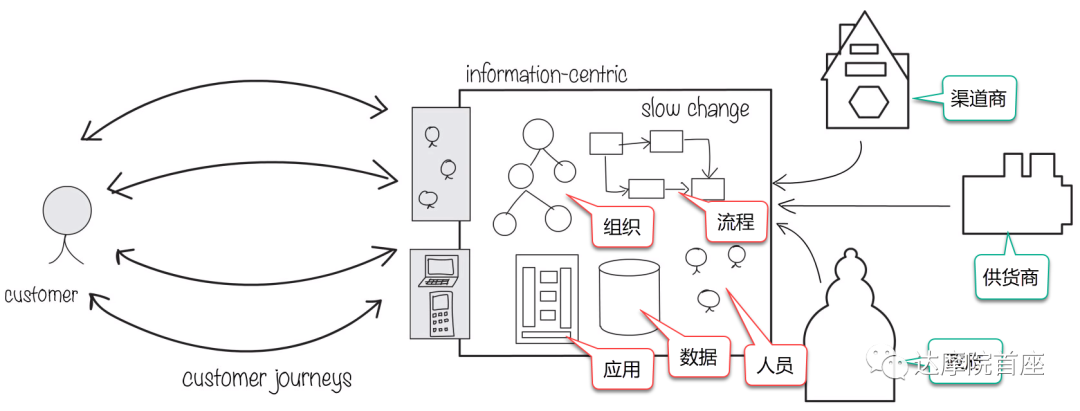

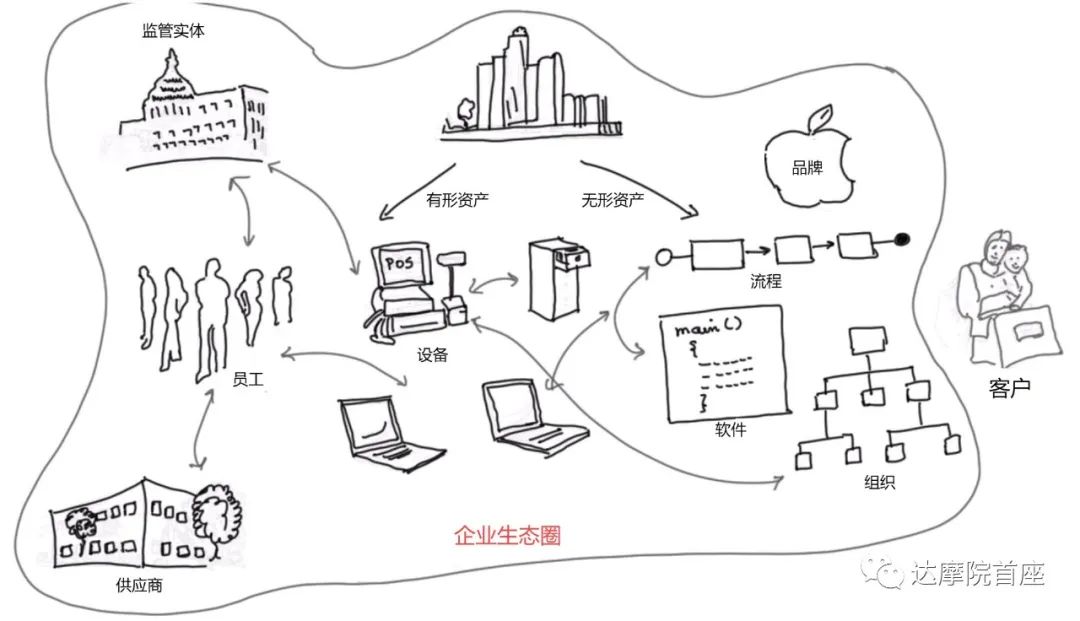

根據權威諮詢機構麥肯錫2016年發佈的《速度與規模:釋放客戶旅程中的數字價值》(Speed and Scale: Unlocking digital value in customer journeys),從業務架構上來講,任何一家企業內部都有其員工、組織、流程和數據,外部都有其渠道、供應商和政府監管。

其中員工、設備、辦公傢俱和廠房等構成了企業的有形資產,而流程、軟件、組織和品牌構成了企業的無形資產。他們與外部機構形成了企業的生態圈一起服務於客戶。客戶對於整個生態圈的感知和交互,就構成了企業的客戶旅程。

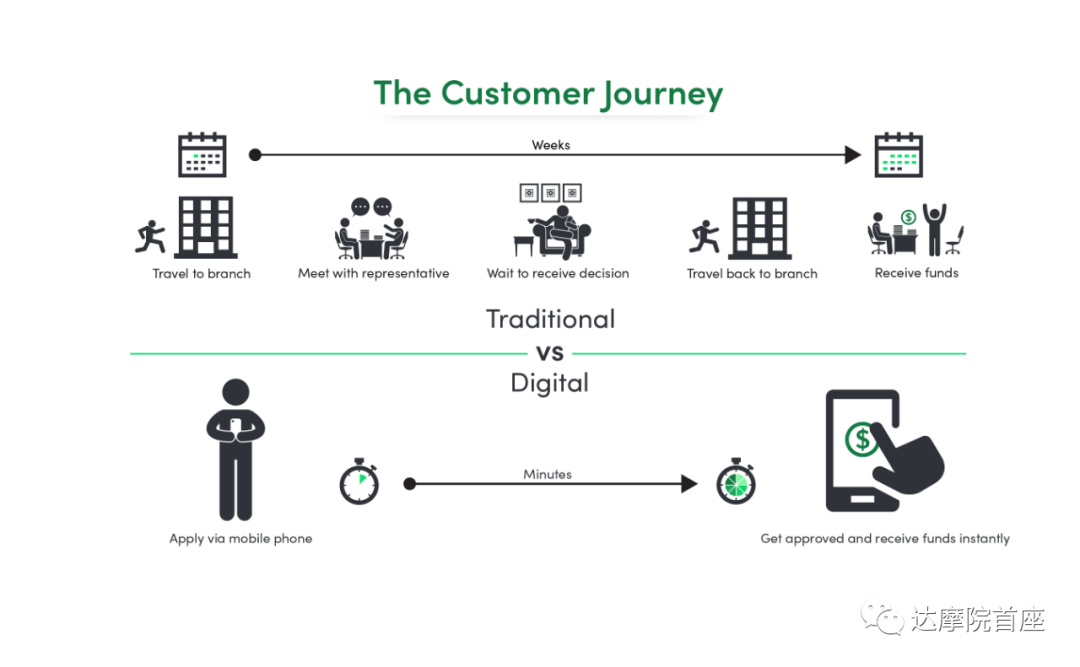

以銀行的放貸業務為例,過去的客戶旅程是跑網點、評信用、等決定、返網點和籤協議,一趟下來至少需要一週時間,用戶對銀行生態圈的感知僅存在於櫃面服務。而現在的旅程縮短到在線申請和核驗通過兩個步驟幾分鐘時間,更快更好的線上服務構建了新的客戶旅程。可以說市場同業的競爭拼的就是客戶旅程和旅程體驗。

這在互聯網行業更為明顯,當年的千千靜聽就是在互聯網轉型中因下載速度慢跌落了播放器第一的寶座,而現在QQ音樂綁定小愛同學提升客戶體驗一舉超過了酷狗和網易。互聯網讓用戶真正成為了被服務的“上帝”,你都無法想象客戶有多挑剔,百度外賣就因為成本考慮在2016年春節給騎手放了個假,導致節後招不到足夠騎手,導致上帝叫不到餐,直接從此銷聲匿跡。

企業在不犯錯的情況下,儘快地推出新產品/功能滿足客戶的需求是抓住市場的重要手段,在上一講中(【深度】領域驅動設計的實踐),我們說到了快速開發需要通曉客戶在旅程中的每一個事件,在規劃新旅程時,沿用之前可複用的事件,構建新的事件。

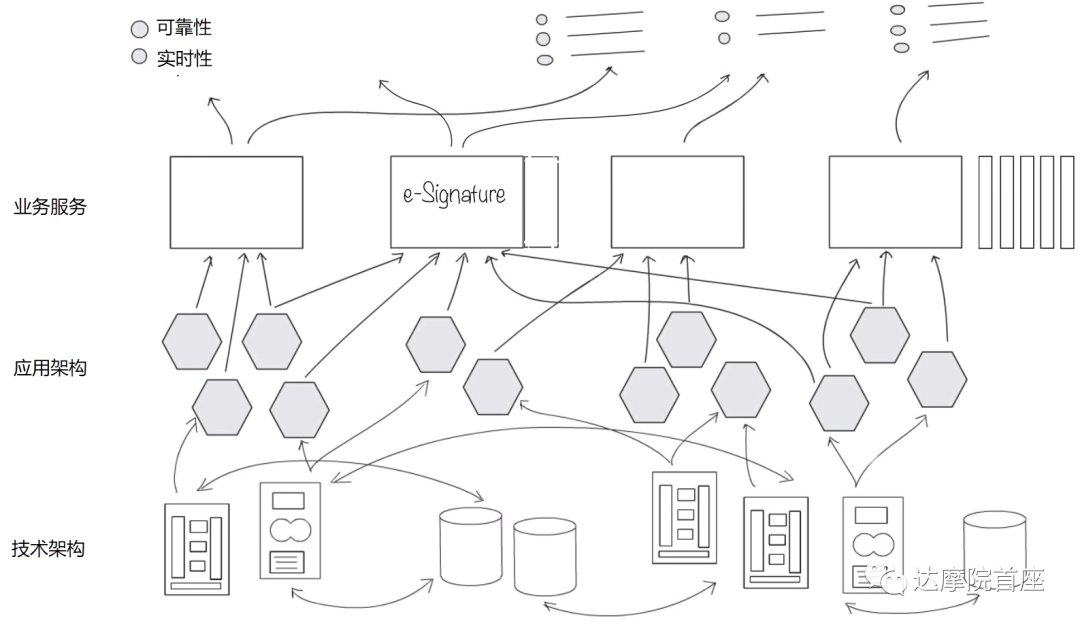

當然客戶對於不同的事件會有不同的關注點,有些是性能層面的,例如資金清算的可靠性,轉賬交易的實時性,分期付款的前瞻性;還有些是功能層面的,例如驗證服務/事件從最初的賬戶密碼到電子簽名再到指紋/人臉識別。

上述的業務服務需要下層的應用架構支撐,這些應用其實就是一個個原子服務,只有輸入輸出,沒有業務邏輯。再底層就是技術架構。

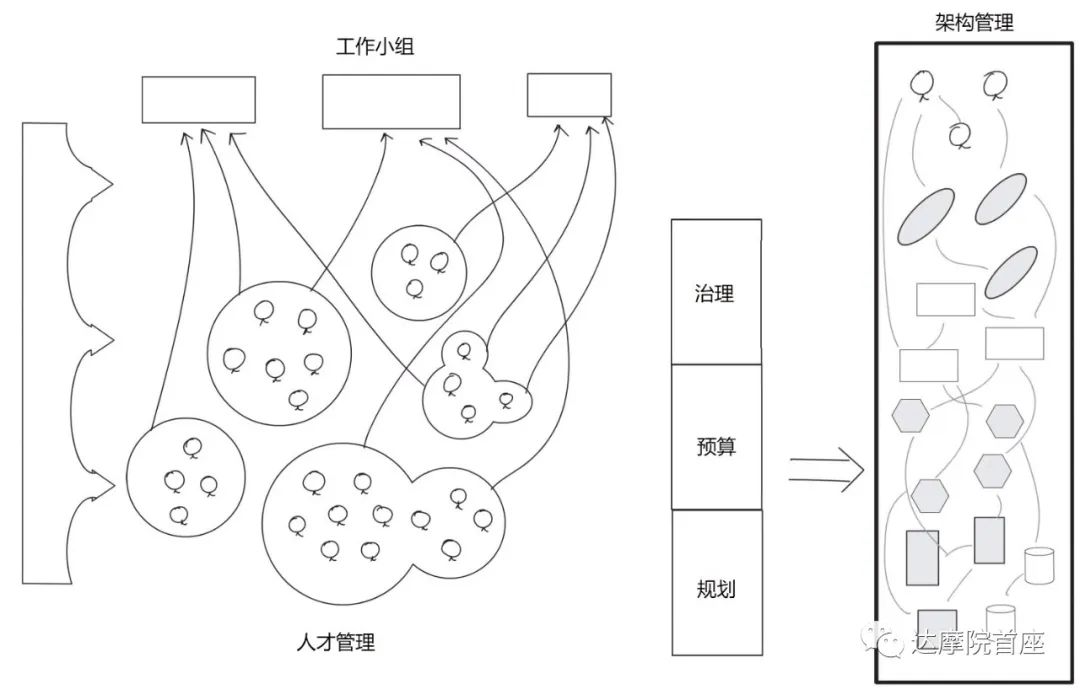

隨著時間的推移,各個層級的模塊會越來越多,企業需要綜合地管理各層內和各層間的關係,因此需要對從技術到業務的架構有整體的規劃、考核和治理。

也正是因為模塊化的功能開發與敏捷整編的業務邏輯,在人員管理上也需要儘可能靈活高效,因此虛擬的工作小組可以臨時構建應對快速的市場需求,同時組內的各個成員又屬於各個架構層級的職能部門維護已有模塊的Devops。以上就是互聯網式的業務架構。歡迎小夥伴們拍磚。