隨著數字化進程在各行各業廣泛深入,不管是頭部企業還是中小微企業都面臨數字化變革帶來的機遇與挑戰,成功與否,進度幾何,對自身數字化轉型的“掌控感”是對企業管理者的更高要求。雲計算作為數字化轉型至關重要的一環,正在重構整個IT產業,而作為雲計算的服務新界面,以容器為代表的雲原生技術成為充分釋放雲計算紅利的關鍵。越來越多的從業者、決策者清晰地認識到“雲原生將成為企業技術創新的制勝要素,也是完成企業數字化轉型的最短路徑”。

遺憾的是,雖然部分企業在探索雲原生的道路上獲得成功,但更多企業遭受了挫折,甚至失敗。深入調研後我們發現,企業遇到的難題大多相似:建設過程長、重複基礎建設、應用平臺割裂、缺少標準和規範,甚至對雲原生及雲原生架構的定義解釋都不盡相同,這就導致了通過雲原生實現數字化轉型的必然失敗。那麼,企業該從什麼維度制定雲原生架構的落地戰略?雲原生時代的企業該如何落地互聯網分佈式架構?這些問題都需要企業花費大量時間思考與探索。鑑於此,越來越多企業希望能夠通過雲原生架構成熟度模型以指導數字化轉型實踐,並將之作為衡量轉型成果水平的統一標準,提高轉型效果。

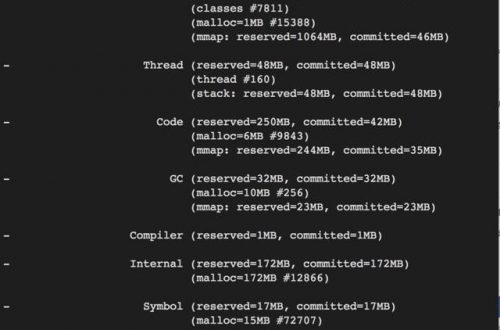

阿里雲以自身實踐以及大量的客戶服務經驗為核心,形成阿里雲獨有的雲原生架構設計方法——ACNA(Alibaba Cloud Native Architecting)。ACNA 作為 「4+1 」架構設計流程,其中「 4」 代表架構設計關鍵視角,包括企業戰略視角、業務發展視角、組織能力視角和雲原生技術架構視角;「1」 代表雲原生架構持續演進閉環。 ACNA將雲原生化分割成服務化能力(Service)、彈性能力(Elasticity)、無服務器化程度(Serverless)、可觀測行(Observability)、韌性能力(Resilience)、自動化水平(Automation)六個不同維度,每個評估維度設立ASNA-1至ASNA-4 四個不同等級並依次計作0至3分,同時設立零級、基礎級、發展級、成熟級四個不同成熟等級。雲原生架構成熟度模型的提出,將對企業雲原生化現狀、能力和發展路徑不清晰等問題, 給出評估和優化策略的方向,幫助企業走上數字化轉型的最短路徑。

因此,我們正式發佈《雲原生架構成熟度模型》並上線相關測試。