2020年11月7日,以“5G·邊緣計算“為主題的全球邊緣計算大會在北京新世界大酒店成功召開,作為業內首個專門為邊緣計算人打造的行業盛會,此次活動現場共有超過600+來自政、產、學、研、用各界的企業負責人、權威技術專家、通信科技從業者、邊緣計算研究者、邊緣計算投資機構等參會,共話5G·邊緣計算議題及真知見解,反響十分熱烈。

阿里雲資深技術專家李克受邀參與大會,與現場嘉賓一起探討邊緣計算的技術趨勢以及未來的挑戰,並分享了阿里雲在5G邊緣雲層面,是如何結合運營商的優勢資源,為行業提供廣覆蓋、低成本、高可靠的邊緣雲計算基礎設施。

邊緣計算的發展趨勢

邊緣計算在過去的二十年經歷了一個輪迴,最開始大家可能沒有感知到,其實早在1999年互聯網爆發的時候,我們就使用了邊緣節點資源,因為當時大量租用各種IDC機房。應用部署在這種機房時,在覆蓋全國訪問上是存在問題的,所以在這個時代出現了最早的邊緣計算的產品,就是CDN內容分發網絡,CDN通過緩存的技術能夠把內容快速推到距離客戶最近的節點,這就是第一代的邊緣計算形態。

後來隨著雲計算的興起,2009年阿里雲成立,自建超大規模的數據中心成為趨勢,通過資源的池化提供標準的虛機、存儲、網絡、數據庫等基礎雲計算的技術服務和中間件產品,通過集中式資源建設,能夠實現複用和穩定性的提升。

最近兩三年,邊緣計算又一次興起,阿里雲在2018年就提出邊緣雲計算的白皮書,2019年針對邊緣雲計算做了技術標準行業制定,並對外提供了邊緣雲計算的產品,所以回過頭來看整個發展是一個輪迴的過程。

分析最近幾年邊緣計算的出現的原因,主要有兩方面:一個是場景的需要,另一個是成本的需要。

在場景層面,5G商用在即,60多萬基站已經建設好了,未來5G的接入和各種應用都會雨後春筍般地出現。而5G的特點就是大流量、低延遲、大連接,這些特徵傳統的數據中心是不能滿足的。大流量方面,在數據爆炸的年代,所有數據都湧向數據中心的話,會把中心機房的入口打爆。因為數據中心和端之間物理距離的存在,很難做到10毫秒以內的低延時。大連接方面,隨著IoT智能設備的普及,未來終端的規模量級暴增,需要分而治之,藉助更多的邊緣節點提供大連接的解決方案。5G和邊緣雲計算兩個場景合在一起,需要在中心雲和設備端之間打造邊緣雲的平臺,能夠起到承上啟下的作用,實現上下傳輸和能力互通。

在成本方面,雲計算客戶看重的就是成本、效率和穩定性,成本是邊緣計算一個非常大的優勢,自建數據中心需要投入大量的硬件,後續的運維和升級都要較高的成本。而邊緣節點就會比較靈活,節點可以是小規模的,機器或者網絡的SLA可以降低,這個過程中邊緣雲計算在成本方面就存在優勢。用某城市大腦項目舉例,分析成本構成時,超過一半都是帶寬成本,去數據中心機房的話成本是非常高的,另外計算也是可以進行下沉的,在邊緣進行原始數據處理,處理以後再回到雲中心,我們測算過,當數據量降低到百分之五,就可以節省一半的總體成本。

李克認為,中心計算和邊緣雲計算需要融合起來,面向5G時代,提供新應用場景和垂直化業務場景的解決方案。中心雲計算依然會存在,也有非常超強的計算、存儲以及彈性能力,但邊緣雲計算作為中心的延伸可以把計算和存儲能力下沉,屏蔽掉資源的異構化和地理差異,提供透明化的、一致的服務體驗。

邊緣雲技術面臨的核心挑戰

因為邊緣雲計算的機房分佈在距離用戶近的省市級或者更下沉的MEC節點之中,這些資源本身SLA不如數據中心那麼穩定,要在不穩定的資源上面構建穩定的服務,技術上就會有非常多的挑戰。

首先是資源管理,一方面資源形態是不統一的,各個節點的網絡環境、機型以及穩定性都是不一致的,需要針對不同的資源統一建模提供服務。比如要統一管理CPU、 GPU資源,也需要有針對ARM的解決方案。另外一方面資源規模也會飛速增長,隨著資源的進一步下沉,要在基站附近的MEC節點或者更多的合作節點運行邊緣雲的操作系統,這些資源都要納入起來,預計會達到百萬的量級,所以針對資源管理是一個非常大的挑戰。

其次,資源的高效使用,這時候就需要統一的融合計算的平臺,在這個平臺上把資源進行池化,提供不同的服務形態,比如虛機、容器和Serverless,這些都是需要對外提供服務的。

第三是雲邊協同,單個節點能力是有限的,需要把節點能力和其它節點整合起來,和中心聯動,形成統一的管控,所以雲邊協同是一個非常重要的技術點,邊緣協同也包含邊緣的自治能力,就是邊緣出了問題之後怎樣跨節點遷移,邊緣上的伸縮應該怎樣去做。

最後是,統一的底層網絡,所有的邊緣節點之間,以及邊緣和中心之間需要一個統一的傳輸網絡,能夠提供穩定可靠、質量成本最優的的體驗,這裡會涉及到協議棧優化、私有協議以及動態選路和組網技術。

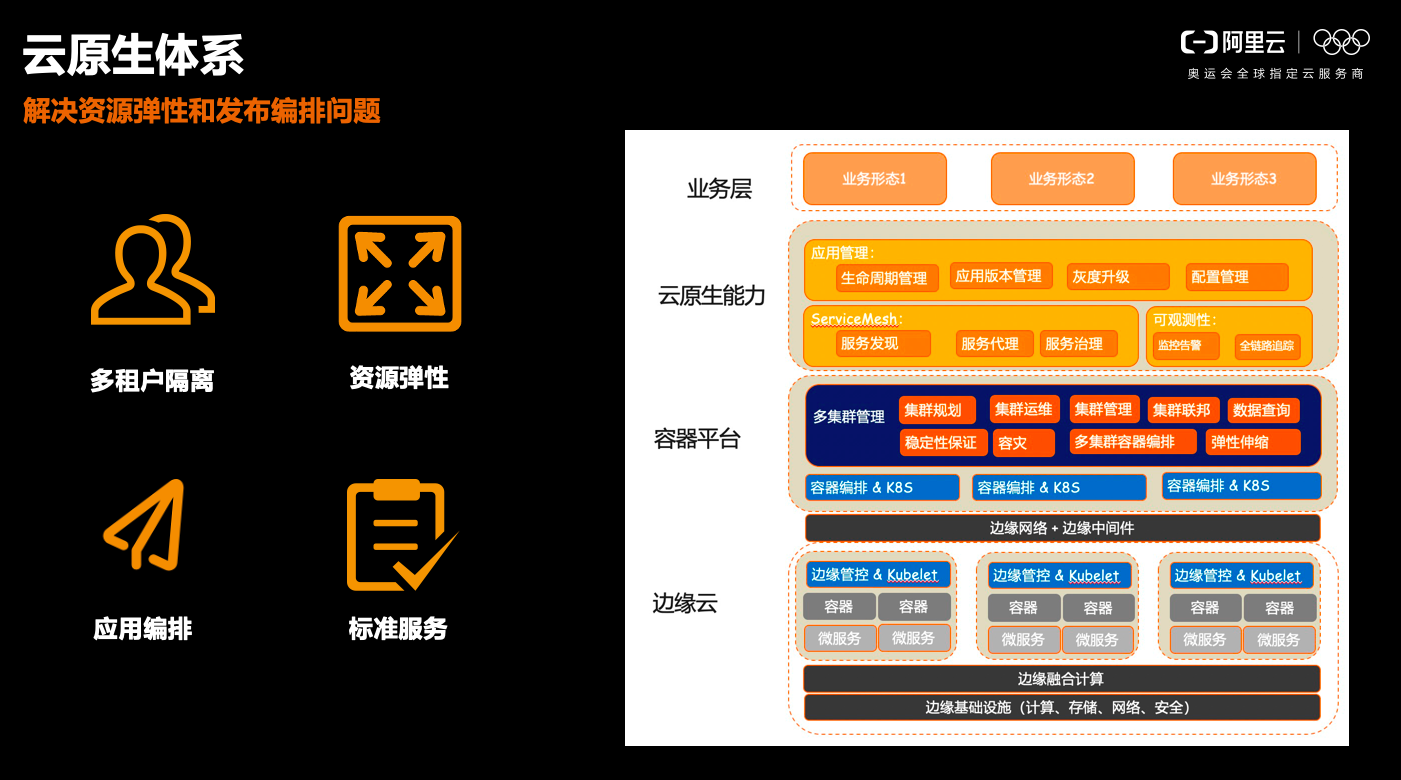

“在資源管理上,我們充分擁抱雲原生,阿里雲在邊緣已經落地雲原生的能力,就是利用雲原生實現資源的抽象和納管,以容器作為主要的服務載體,並在上面進行內外部業務的交付。”

容器可以很方便地實現多個用戶之間的隔離,資源的彈性伸縮以及應用的註冊、發現、編排、發佈,節省了大量的開發、運維的成本。因為雲原生也是一個比較標準的生態,所以客戶的接受程度是非常高的。圖中就是雲原生大致的分層,底下是邊緣雲,包括節點的基礎能力以及對資源的切片能力,上面是基於容器平臺管理這些資源,容器平臺本身也是分層的,單一的k8s是很難管理這麼多節點的,多層體系需要把控制指令和調度指令非常好地進行統一調度和生產。

在雲-邊-端協同網絡上,需要實現分層設計,如果不對流量做控制的話,整個流量在網絡當中是非常複雜的,很容易出現雪球效應,所以需要依據節點的位置、端到節點的延遲分成不同的層次,不同的層次的節點需要承載的流量體量是不一樣的,需要提供的能力和技術點也是不太一樣的。

最靠近客戶的就近的節點,需要解決的是終端準確找到接入點,確保安全和最佳質量。上層的ENS節點需要做好廣覆蓋,確保資源能夠下沉到省市、地區粒度,再往上的核心節點需要能夠做好全局的流量調控和網絡加速。通過對於整個流量的分層切分,邊緣雲計算可以實現公共雲、邊緣雲和終端之間類似於高速公路的效果。

有了雲、邊、端的網絡,阿里雲打造了一張基於分佈式節點之間的統一網絡。該網絡在使用上是透明的,在傳輸上是安全的,在協議上是多樣的,在質量上是加速的,在成本也是可控的。

為什麼阿里雲做邊緣雲計算有一定的優勢?

李克認為,首先,阿里雲有比較好的資源覆蓋,2800+邊緣節點和130T帶寬儲備已經在那裡,基於已有的資源再做邊緣雲計算不需要太大的成本投入。其次,可以將阿里雲本身多年的雲計算技術做下沉,繼續拓展到邊緣。第三,在業務驅動維度,阿里巴巴集團有豐富的生態體系以及海量外部客戶,會產生大量的邊緣訴求。以上三點結合起來,阿里雲在邊緣計算方面是有比較好的先發優勢。

“實際上邊緣雲計算要做的一方面是把中心雲的計算資源下沉,另一方面是把邊緣端上的計算需求上移。我們希望計算髮生在應該去的那個地方,能夠以最低的成本、最好的效能來提供。"

雲端算力的下沉最典型的例子就是轉碼,可以利用邊緣上的空閒時間和CPU來做大量的轉碼服務,數據分析也可以在邊緣上做大量的數據卸載。終端算力上雲前面也有嘉賓介紹過,類似於雲遊戲、雲應用,這些場景都是實現終端算力的上移,端上的芯片可以不用那麼強,只要有流化顯示能力就可以了,應用的啟動、運行、視頻渲染這些事情都可以交給邊緣計算資源。

阿里雲在2017年,就開始進行邊緣雲節點預研,2018年和2019年進行大規模部署,從覆蓋省的維度慢慢下沉到覆蓋市的維度,未來也會有大量的運營商MEC節點之上的合作。在2019年,阿里雲邊緣計算提出城市計算的概念,基於城市中的新零售、智能交通、新制造等各個場景來打造平臺能力,包含:容器平臺雲原生的能力、偏視頻計算的平臺、GRTN全球實時通信的能力等等。

邊緣節點服務(ENS)

邊緣節點產品能力從計算上來講就是多階計算服務,支持虛機、容器、Serverless三種計算形態;存儲方面提供塊存儲、對象存儲、文件存儲等等形態,以及基於CDN抽象出來的KV存儲的能力;在網絡上支持節點之間的跨網組網以及數據交換的能力,包括節點之間不同的網絡切分能力;安全上提供內容安全、主機安全等等能力;最終,整個自動化納管程度也非常高,資源可以快速進入到庫存當中,資源能夠比較快地生產出來,基於應用管理系統來做全網的統一部署。

下圖是阿里雲邊緣節點服務(ENS)整個平臺化的結構,最下面的是設備的基礎設施,上面的是對接基礎設施做抽象,提供計算能力的IaaS的服務,再往上是基於PaaS平臺基於客戶提供複合場景的接口和能力。整個發展基調就是向下希望納管更多的資源,向上更加貼近客戶的場景,然後在整個體系當中做到統一的納管、統一的調度、和統一的生產。

未來,隨著場景和生態越來越豐富,大家對於雲邊端之間能力的要求是越來越高的。邊緣雲計算處在上下之間,是需要堅持標準、開放的原則,以此促進整個生態健康快速地發展。

在分享的最後,空見表示:阿里雲底層的算力是希望能夠開放合作,容納更多的合作資源。中間通過邊緣雲操作系統,能夠實現統一的分佈式融合計算的平臺。上層能夠開放API,提供符合業務需要的通用能力。其實雲計算也好、邊緣雲計算也好,永遠都是為業務場景服務的。就像3G出現的時候移動互聯網開始發展,4G出現的時候視頻行業就開始爆炸式增長,5G出現在低延時、大連接、大流量的場景一定會有顛覆性的應用出現,現在還是在探索的階段,到了那個時候,我們希望邊緣雲計算技術能夠做好準備,迎接風口的到來。